El éxito más notable de China es hacer ver que prácticamente no existe. Camina paso a paso, en un proceso sigiloso de dominio del mundo, sin hacer el ruido tradicional que hacemos las democracias occidentales. Su estrategia es metódica y persistente, haciendo bueno su proverbio más famoso: la disciplina vence a la inteligencia.

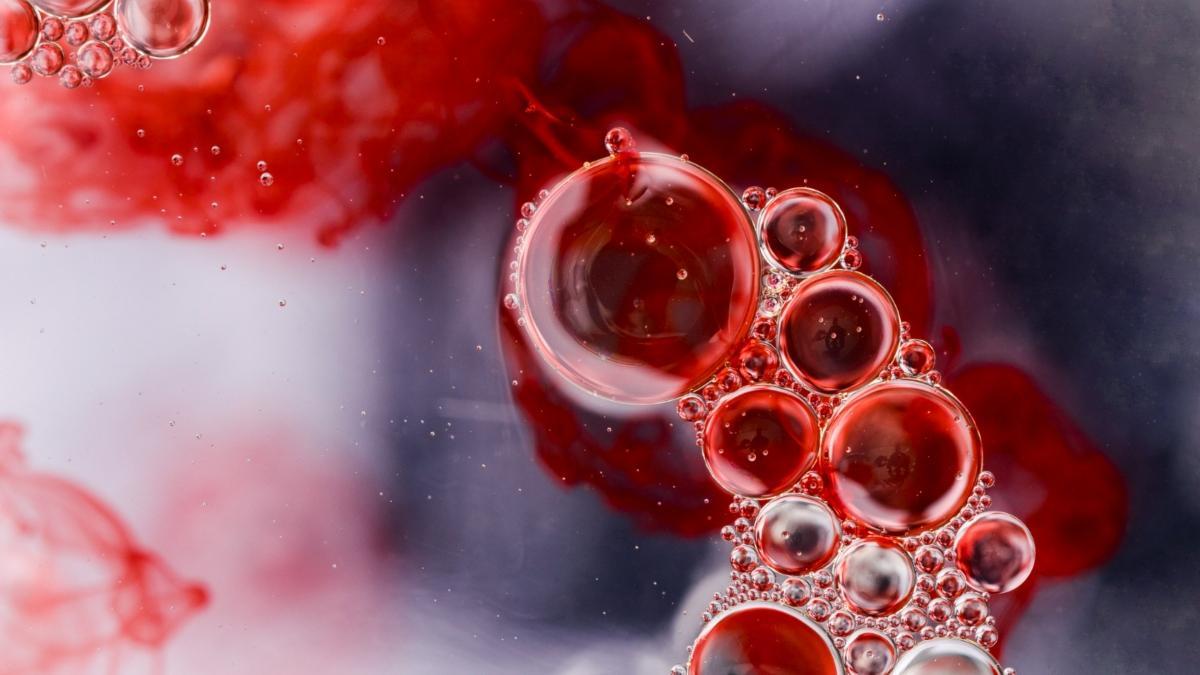

De este modo, ha ido ampliando su dominio económico, militar y geopolítico en todo el planeta, extendiéndose como una mancha de aceite que, además de Asia, domina parte de África y de América Latina y se convierte en el polo sobre el que pivotan la mayoría de países no democráticos del mundo. Desde el intento de crear la “ruta de la seda del siglo XXI”, que pasaría por el control del Ártico -de aquí la preocupación norteamericana por Groenlandia- o la determinación violenta de absorber Taiwán, hasta ser el aliado fundamental de las peores dictaduras del planeta, desde Irán hasta Rusia, pasando por Venezuela. Si los regímenes de Putin, Jamenei o Maduro no han caído ha sido, fundamentalmente, porque China los ha mantenido económica y militarmente, y es China la que está al detrás de la normalización pública de Corea del Norte. Aun así, a diferencia de Donald Trump o cualquier otro líder odiado por el “mainstream” occidental, Xi Jinping, el nombre del presidente de China, es desconocido para la mayoría, consiguiendo que su progresión de poder se produzca sin críticas, ni debates, ni indignación colectiva, ni casi protagonismo. Y si el relato se sitúa en la órbita del progresismo, es notorio ver cómo las izquierdas del mundo se desesperan con las democracias liberales -especialmente, con Estados Unidos y, no hace falta decirlo, con Israel-, e ignoran completamente los estropicios que China hace y permite en todo el planeta. Nunca habrá “flotillas” para salvar a Taiwán, ni para salvar a las mujeres afganas, ni para confrontarse con Putin, porque en el imaginario de este sector ideológico solo les motivan los gobiernos democráticos. Peor aún: muchas de estas “izquierdas”llegan a justificar los Maduro, los Jamenei e incluso los Hamás de turno. Es una inversión de valores que tiene que ver con una cuestión de fondo: una parte de la izquierda, que bebe de los dioses del poscomunismo, nunca se ha sentido cómoda con el sistema democrático. Por eso tantos intelectuales de izquierdas aplaudieron en el pasado la “revolución social” de Jomeini o defendieron al régimen despótico de Siria, y por eso tantos defienden en el presente el delirio bolivariano, mientras no les concierne la lucha de las mujeres iranís o el sufrimiento de las mujeres afganas. Si no hay democracia contra la que combatir, no hay lucha que produzca dopamina ideológica.

Mientras tanto, China avanza en su estrategia de polarización, que vive esta semana un momento glorioso en la ciudad portuaria de Tianjin: la cumbre de la Organización de Cooperación de Shangái, con veintiséis países participantes, entre miembros, observadores y “socios de diálogo”. Los dos idiomas oficiales son pura semántica, una auténtica declaración de principios: el chino y el ruso. Y la lista de nombres es un festival del horror, con algunas excepciones, como la de la India. Además de Putin, que hace las funciones de co-anfitrión, estará desde el bielorruso Lukashenko hasta el turco Erdogan, el iraní Pezeshkian o el inefable Kim Jong Un. Putin ya ha dicho que aprovechará la cumbre para reforzar el apoyo a la guerra en Ucrania y para hablar con Erdogan y Pezeshkian sobre el programa nuclear de Irán. Si añadimos el apoyo que recibirá China en el conflicto con Taiwán, tenemos el triplete del desastre.

Taiwán, Ucrania, Irán…, pero sobre todo la voluntad de crear un poder mundial enfrentado al mundo occidental, que Putin define sin ambigüedades: “La cumbre ayudará a moldear un orden mundial multipolar más justo”. Más justo…, con las dictaduras más poderosas del planeta, que alimentan los conflictos más sangrientos, dibujando el nuevo mapa del mundo. China está cambiando el orden mundial y el giro no es a favor de las libertades. Al contrario, es un asalto a la concepción democrática del mundo y a los valores occidentales que lo han configurado. En realidad, es un intento de cambiar el paradigma en la civilización moderna. No entender que esto nos concierne y que nos tendría que quitar el sueño, denota hasta qué punto estamos despistados, desconcertados y perdidos.

Suscríbete para seguir leyendo