Después de la fecundación, el embrión humano debe buscar dónde implantar su casa en el tejido uterino, cavar los cimientos e integrarse en el vecindario. No llegamos a una casa prefabricada con las llaves en la mano, sino con el plano de dónde empezar a tejer la placenta en la que creceremos hasta nacer.

Por primera vez, los científicos han filmado en tiempo real y en 3D cómo un embrión humano de cinco días se abre paso para implantarse en un entorno que imita las capas externas del útero, un momento crítico que suele decidir el destino de un embarazo y que hasta ahora solo podíamos reconstruir con imágenes fijas y conjeturas de laboratorio.

La investigación, liderada por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) junto al Hospital Universitario Dexeus, no solo ofrece una ventana inédita en ese instante fundacional: también perfila por qué a veces falla y cómo podría mejorarse la reproducción asistida. Los resultados de este trabajo se publican en la revista Science Advances.

Un viaje de aterrizaje

Un embrión humano es el organismo humano en desarrollo que va desde la fecundación hasta el final de la octava semana de gestación, cuando pasa a denominarse feto. Lo que ha descubierto esta investigación es que, en esos primeros días —cuando aún es una diminuta esfera de células llamada blastocisto— ya muestra una sorprendente autonomía biológica: es capaz de “leer” su entorno, detectar señales químicas y físicas del revestimiento uterino y orientarse hacia el lugar más propicio para arraigar.

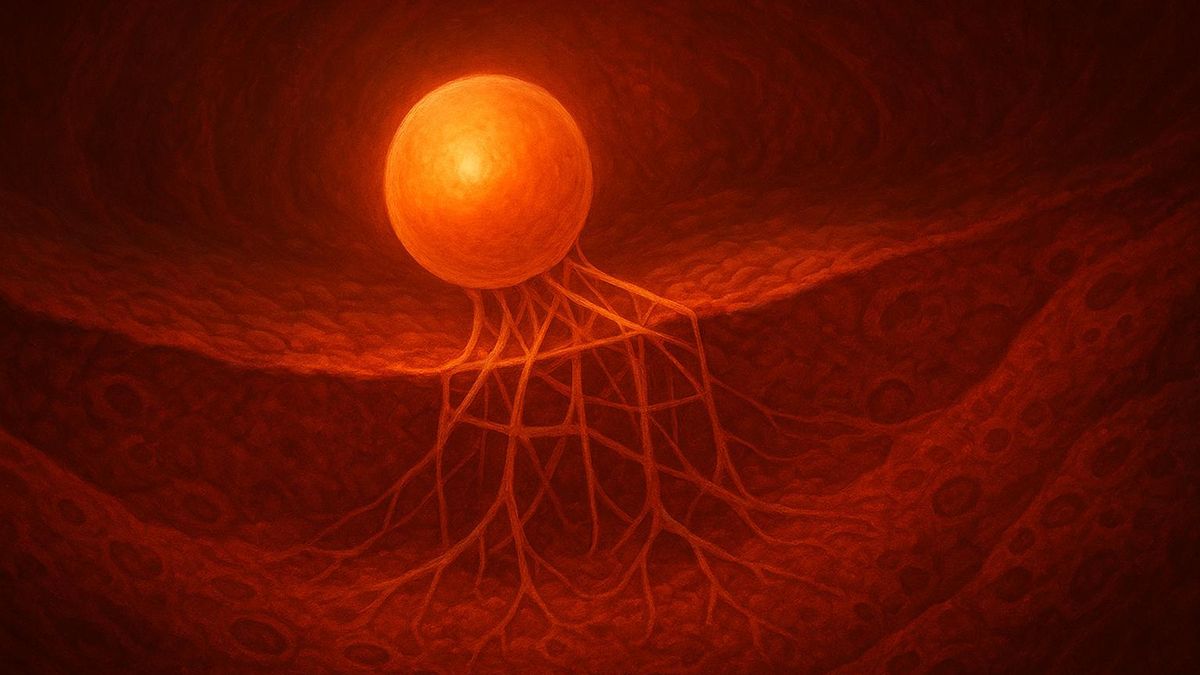

En los vídeos, el embrión —todavía una esfera diminuta— deja de ser un pasajero que flota y empieza a comportarse como un explorador que busca, reconoce y ocupa su primer hogar: el nicho uterino.

Lejos de “pegarse” pasivamente, el embrión se “entierra”, tira de su entorno y lo remodela con fuerza apreciable, cavando literalmente un espacio en la matriz que lo rodea para quedarse integrado en ella.

Así empieza todo: embrión humano implantándose en la plataforma 3D. El vídeo se reproduce en un bucle. Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC)

Proceso invasivo

Los investigadores describen el proceso como “sorprendentemente invasivo”: una coreografía de empuje y tracción que desplaza las fibras de colágeno —la proteínas rígidas que arma tendones, cartílago y también el tejido uterino— hasta abrir un pasadizo y anclarse con firmeza.

En paralelo a esa labor mecánica, el embrión libera enzimas que van deshaciendo el tejido cercano, como si ablandara el terreno antes de empotrar sus cimientos. Al mismo tiempo reacciona a señales de fuerza externas, lo que sugiere que las contracciones uterinas podrían influir en la dirección y eficacia de su avance. Dentro de ese microescenario de tensiones y abrazos, la implantación deja de ser un instante y se muestra como un proceso: horas de movimiento, de pequeños tirones rítmicos, de tejido que se reacomoda hasta envolver por completo a ese recién llegado.

Escenario uterino

Lograr estas imágenes exigió construir un “escenario” uterino en laboratorio: un gel tridimensional, rico en colágeno y otras proteínas clave, que reproduce el ambiente mecánico donde el embrión debe arraigar. En ese sustrato, con microscopía de fluorescencia a intervalos, los científicos capturaron cada 20 minutos las interacciones entre el embrión y la matriz durante 16-24 horas, cuantificando cómo las fibras se desplazaban hacia el centro embrionario y cómo ese desplazamiento correlacionaba hasta conseguir una implantación eficaz.

La plataforma permitió extender la observación más allá de los cinco primeros días, un límite habitual en el estudio del desarrollo humano temprano, y medir en tiempo real la “huella mecánica” de la implantación.

El primer hogar humano no se parece al del ratón

Algo que llamó la atención de los investigadores es que el proceso del embrión humano es claramente diferente al del ratón, que ha guiado el estudio de la reproducción durante décadas. En el ratón, el embrión se adhiere y es el útero el que se pliega formando una “cripta” que lo acoge desde fuera; en humanos, el embrión no espera ese abrazo: avanza hacia adentro y penetra por completo el tejido, para luego expandirse radialmente desde el interior. Tiene que ser más proactivo si quiere sobrevivir.

Esta diferencia de “arquitectura” —acogida externa en ratón versus inmersión activa en humanos— señala límites claros a lo que podemos extrapolar de modelos animales cuando intentamos comprender por qué falla la implantación humana.

Referencia

Traction force and mechanosensitivity mediate species-specific implantation patterns in human and mouse embryos. Amélie Luise Godeau et al. Science Advances, 15 Aug 2025, Vol 11, Issue 33. DOI: 10.1126/sciadv.adr5199

Por qué importa

La implantación es un cuello de botella de la reproducción: su fracaso explica buena parte de la infertilidad y hasta el 60% de los abortos espontáneos, según recuerdan los autores. Lo que muestran estos vídeos no es solo belleza biológica; es información clínicamente útil.

Si una implantación eficaz se asocia con un “desplazamiento óptimo de la matriz”, es decir, con una dinámica específica de fuerzas y remodelado tisular, entonces la selección de embriones, el diseño de medios de cultivo y la sincronía con el endometrio (el tejido interior del útero), podrían ajustarse para maximizar esas condiciones mecánicas favorables.

Este nuevo lenguaje —fibras que se mueven, tracción que se mide, invasión que se cuantifica— puede traducirse en mejoras de tasas de éxito en la fecundación in vitro (FIV) y en una comprensión más precisa de cuándo conviene transferir un embrión y bajo qué entorno.

La metáfora del hogar: un constructor activo

Pensar la implantación como “el primer hogar” de un ser humano nos ayuda a entender el proceso, aunque teniendo en cuenta que no es una mudanza clásica, sino algo mucho más proactivo: su construcción desde dentro. Tenemos que fabricarnos nuestra propia casa si queremos llegar a la vida.

El embrión llega con el plano y las manos; reconoce un terreno de colágeno, lo excava con enzimas y su propia fuerza, y levanta sus cimientos a la vez que el vecindario —el tejido uterino— se deja transformar para alojarlo. El hogar, entonces, no es una casa prefabricada donde entrar con las llaves: es una obra en marcha donde huésped y anfitrión se convierten, juntos, en arquitectura viviente.

Lo que viene después de abrir la puerta

Una vez “dentro”, el embrión empieza a construir tejidos especializados para conectarse a los vasos maternos y alimentarse. Ese entretejido, que más tarde reconoceremos como placenta, nace de la misma lógica de fuerzas y señales que permitieron la entrada.

Comprender su origen mecánico y bioquímico, ahora filmado sin interrupciones, abre una vía para intervenir cuando el hogar no se termina de levantar: ajustar la rigidez del entorno, afinar el momento de la transferencia, o identificar embriones que muestran esa capacidad de tracción y respuesta a las señales del entorno, pueden ayudar a la FIV.