En la madrugada del 27 de agosto de 1758 la reina Bárbara de Braganza murió de un doloroso cáncer de útero. Su esposo, Fernando VI, mantuvo la compostura con los primeros pésames. Trasladado al castillo de Villaviciosa de Odón, un carrusel de emociones, «furias» y «genialidades» asaltaron al monarca al que ya ni el melodioso canto de su castrati Farinelli lograba calmar. Dejó de comer y de cortarse el pelo y solía yacer en su cama, cubierta de inmundicias, esperando a una muerte que llegó casi un año después, el 10 de agosto de 1759.

Sin descendencia, el trono lo ocupó su medio hermano Carlos III, que hasta entonces había sido rey de Nápoles y había organizado las primeras excavaciones arqueológicas en una Pompeya que comenzaba a emerger del olvido. Recordado como «el mejor alcalde de Madrid«, el rey ilustrado protagonizó toda una serie de reformas que sacudieron España. La historia también ha recordado una de sus frases más polémicas en la que declaró a sus ministros que «ni murcianos ni gitanos quiero en mis ejércitos».

El rey no tenía nada en contra de los habitantes del Reino de Murcia, sino que «murciano» hacía referencia a la actividad de «murciar», que en la antigua jerga de los criminales, la germanía, venía a ser sinónimo de robar o hurtar según el vocabulario de Juan de Hidalgo redactado en 1734. Esta frase, como muchas citas célebres, es apócrifa, pero deriva de las reales ordenanzas del Ejército español de 1768. La milicia era una profesión que ennoblecía por lo que en uno de los artículos se exime de recluta a personas «de extracción infame, como mulatos, gitanos, verdugos, carniceros de oficio o castigados con pena o nota vil por la justicia».

Gitanos en España según el pincel de William Ewart Lockhart. 1871

Wikimedia Commons

«Malvada raza»

En el siglo XV pequeños grupos de entre cincuenta y cien personas llegaron a los Pirineos en un eterno trotar iniciado en la Edad Media desde la India. Su nomadeo en la Península Ibérica comenzó a levantar recelos y en el mismo siglo de su llegada ocurrió un truculento crimen en Valladolid. Allí, un grupo de comerciantes sicilianos fueron linchados al poco de llegar a la ciudad castellana al confundirles con un grupo romaní.

Hasta el siglo XVIII, el antigitanismo provocó muchas medidas contradictorias. «Mientras por un lado se les instará a que tomen un oficio conocido; por otro se prohibirán o limitarán -muchas veces bajo presión de artesanos y comerciantes- las actividades que muchos gitanos demostraban ejercer», explica Manuel Ángel Río Ruiz, profesor de Sociología en la Universidad de Sevilla, en su artículo Los poderes públicos y los asentamientos de gitanos, publicado en la revista Andalucía en la historia.

Retrato del marqués de la Ensenada realizado por Jacopo Amigoni. C. 1750

Museo del Prado

En el mismo siglo eran, en palabras del ministro de Marina Pedro González de Castejón, «los más infames hombres que se conocen«. A pesar de que las leyes intentaban discernir entre «buenos» y «malos» gitanos, poco importó cuando Zenón de Somodevilla y Bengoechea, más conocido como el marqués de la Ensenada, elevó a oídos del monarca Fernando VI su propuesta para extinguir a la «malvada raza» en la conocida como Junta de Gitanos, establecida por Felipe V.

Intento de exterminio

Hasta entonces el esfuerzo de los monarcas se enfocó en intentar que «los malos», de vida nómada y marginal, se asentasen en varias ciudades y tomasen algún oficio, pero el marqués fue más allá. El 31 de julio de 1749, entre 9.000 y 11.000 gitanos fueron detenidos en todo el país siguiendo un minucioso plan que pretendía separar hombres y mujeres de manera forzosa para evitar que procreasen. Es decir, lo que hoy sería un genocidio.

‘No saben el camino’, grabado de Francisco de Goya en 1814-1815.

Museo del Prado

En la conocida como Gran Redada, los varones fueron enviados a realizar trabajos forzados en minas, oscuros arsenales militares o como mano de obra casi esclava en obras públicas junto al resto de presos comunes. Los campos de España se llenaron de «cuerdas», método de transporte habitual aplicado a criminales y vagos retratado por Goya en su grabado No saben el camino. Las mujeres y los niños se hacinaron en prisiones locales y casas de misericordia en condiciones inhumanas.

Pronto demostró ser un fracaso. Muchos se dieron a la fuga y las autoridades locales aprovecharon la ocasión para liquidar viejas rencillas. En la Alhama de Málaga, su alcalde mayor incluyó en las listas a un tal José de Corps por ser hijo de gitana que tiempo atrás se había negado a ser fiador suyo en una compra.

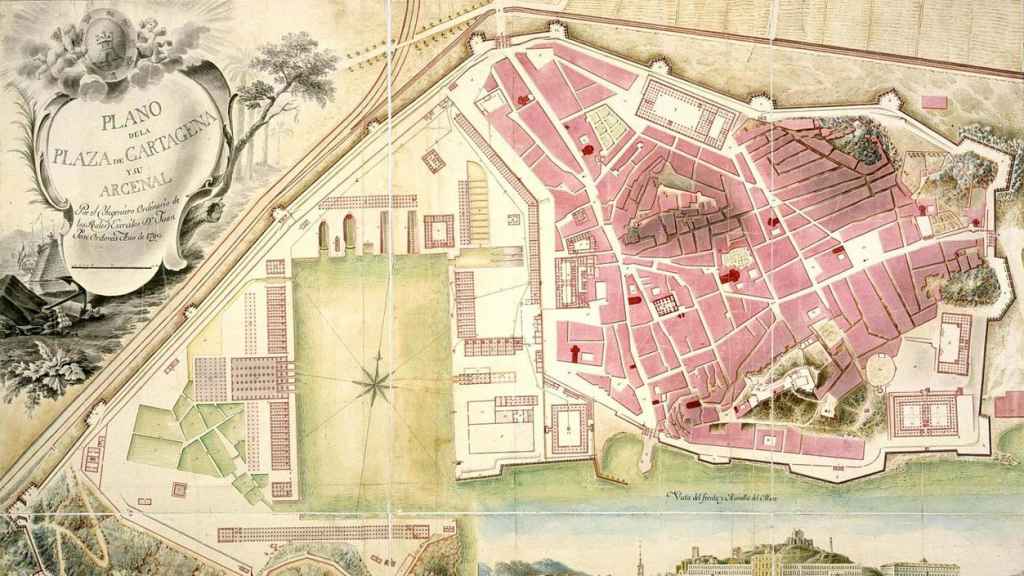

Plano de 1799 del Arsenal de Cartagena donde trabajaron cientos de gitanos forzosos.

Wikimedia Commons

Trece romanís se acogieron a sagrado en el Convento de Mínimos del Puerto de Santa María hasta que el 12 de agosto entraron los soldados acompañados del secretario de la vicaría. En la preparación de la operación, el marqués de la Ensenada había conseguido que el papa Benedicto XIV aceptase privar del derecho de asilo a los gitanos.

Según llegaban los dramáticos informes a la mesa de la Junta de Gitanos crecían las dudas. No sabían muy bien qué hacer con las mujeres y los niños y su lamentable estado, sin apenas comida y hacinados, carcomía la conciencia de más de un español, incluido el monarca y, además, estaba creando bastante mala imagen.

[Un «imbécil incurable»: el primogénito de Carlos III al que le quitaron el trono de España]

«Todo había sido una simple equivocación, decía Ensenada en la Instrucción de 28 de octubre de 1749: ‘Su Majestad solo ha querido desde el principio recoger los perniciosos y mal inclinados'», explica José Gómez Urdáñez, catedrático emérito de la Universidad de La Rioja, en su obra Víctimas del absolutismo (Punto de Vista).

Se liberaron enfermos y ancianos, pero aún así, miles de gitanos siguieron detenidos catorce años más. «Muchos gitanos solo deseaban huir, declarando que lo seguirían intentando hasta reunirse con sus mujeres y sus hijos», explica Gómez Urdáñez. El indulto general promulgado por José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca y ministro de Carlos III se hizo esperar hasta 1763. Años más tarde se dio un giro de 180º a la política del marqués de la Ensenada -que había caído en desgracia- y llegó la pragmática «dulcificadora» de 1783 que bogaba a favor de la integración de la que dejó de llamarse «raza malvada».