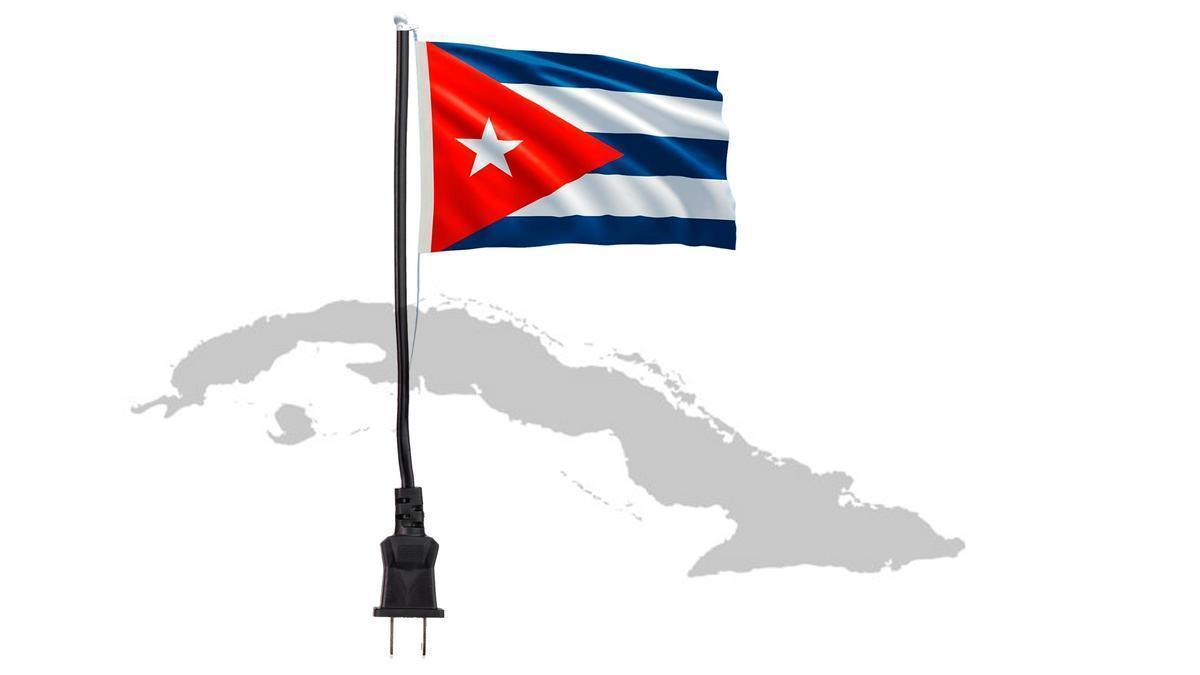

Cuba ha vuelto a quedarse a oscuras: barrios enteros sin luz, hospitales en tensión, transporte aéreo paralizado, hoteles que funcionan a medio gas y hogares donde el calor se hace insoportable cuando el ventilador deja de girar. Así transcurre hoy la vida diaria en la isla.

Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. La red eléctrica cubana se deterioró a lo largo de décadas de planificación centralizada, sin incentivos, sin competencia y sin transparencia.

Cuba -la isla que Colón llamó Juana, en honor a la hija de los Reyes Católicos, y que la historia devolvió a su nombre indígena- ha sobrevivido durante décadas gracias a un surtidor externo: primero la Unión Soviética; después, la Venezuela bolivariana.

El petróleo subsidiado sostenía un modelo económico rígido, improductivo y profundamente dependiente. La épica revolucionaria se alimentaba de un combustible que nunca se produjo en casa. Hoy, con Caracas debilitada y Moscú concentrado en sus propias urgencias, la intemperie es total.

El embargo yanqui -convertido en herramienta de presión política- explica parte del asedio. El resto lo explica el propio sistema, que confundió resistencia con inmovilismo y soberanía con clausura. El problema estructural es anterior y más hondo: una economía incapaz de generar riqueza suficiente, de atraer inversión sin sospecha ideológica y de modernizar infraestructuras críticas.

El turismo, que durante años actuó como válvula de escape, tampoco es ya tabla de salvación. La inestabilidad energética ahuyenta visitantes; la falta de combustible afecta vuelos y servicios. Sin divisas, la importación de bienes básicos se resiente aún más.

La energía escasea, la actividad se contrae y la pobreza se cronifica. Y lo crónico termina pareciendo normal.

Algunos apuntan a posibles negociaciones con Estados Unidos como tabla de salvación. No sería la primera vez que Washington y La Habana tantean el deshielo. En marzo de 2016, Barack Obama habló de democracia en La Habana, ensayó un «¿Qué bolá, Cuba?» y hasta importó el «Sí, se puede». Fue un gesto audaz. Pero en la isla los gestos no bastan: pesan más las inercias del poder. Fidel no estaba dispuesto a permitir que la historia avanzara sin él.

Cualquier diálogo serio -más allá de un trumpismo de romper y rasgar- exigiría algo más que alivios tácticos: requeriría reformas profundas, apertura económica real, garantías jurídicas y reconocimiento efectivo de libertades civiles. Y eso implica tocar el corazón del sistema.

Conviene evitar la tentación de la simplificación. El fracaso del comunismo cubano no convierte automáticamente en virtuosa cualquier alternativa. Tampoco exonera a quienes, desde fuera, han instrumentalizado el sufrimiento de la isla como pieza de ajedrez geopolítico. La historia de Cuba es también la historia de su posición estratégica, de su uso simbólico en la Guerra Fría y de su persistente vulnerabilidad.

Pero hay hechos obstinados. Un modelo que, tras más de seis décadas, no puede garantizar suministro eléctrico estable ni alimentos suficientes ha fracasado en su promesa básica. La igualdad en la pobreza no es justicia social; es nivelación hacia abajo. La soberanía sin prosperidad es una consigna vacía.

¿Es este el preludio del final del castrismo?

Tal vez no en términos formales. Los regímenes rara vez se derrumban por un apagón. Se erosionan lentamente hasta perder legitimidad interior, y cuando la legitimidad se agota, el poder se sostiene por costumbre, no por convicción.

El pueblo cubano -con una resignación que asombra- asiste a este desenlace con una mezcla de aguante y extenuación. La revolución que prometía dignidad ha terminado ofreciendo supervivencia. Y la subsistencia, cuando se prolonga indefinidamente, deja de ser virtud para convertirse en condena.

Hubo un tiempo en que el proyecto revolucionario fue la gran esperanza de una generación: la promesa de una sociedad más justa, menos desigual, más humana. Esa esperanza merecía algo mejor que la penumbra crónica.

Cuando un sistema necesita apagones programados para sostenerse, quizá no sea la red lo que esté averiado, sino el propio diseño del edificio. Y ningún edificio resiste indefinidamente cuando sus cimientos han sido ideológicos y no económicos.