“Dios es redondo”, escribía Eduardo Galeano para explicar esa devoción que atraviesa fronteras, clases y épocas. Pero si el fútbol tiene algo de fe colectiva, en la España franquista esa fe fue interpretada desde los altares del poder. El régimen entendió pronto que aquel “dios redondo” movía emociones más profundas que cualquier discurso oficial, y trató de administrarlo, bendecirlo y capitalizarlo. Supo que la emoción podía ser más eficaz que la consigna, y que los estadios, llenos y ruidosos, ofrecían una energía difícil de generar en los desfiles. La pelota —sagrada para la calle— se convirtió entonces en instrumento político, sin dejar nunca de ser rito popular. Esa dualidad marca buena parte de su historia en aquellos años.

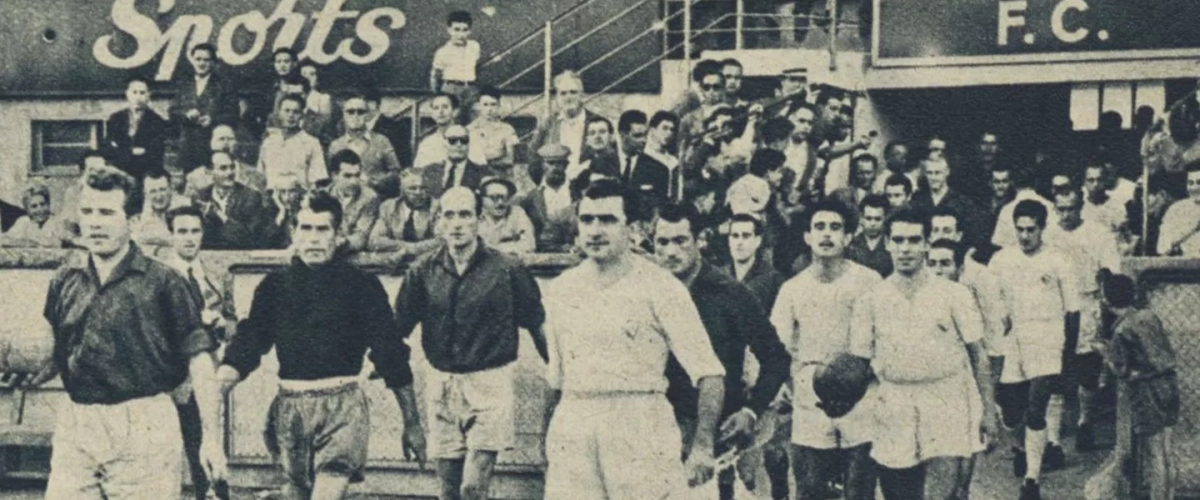

Durante la dictadura, el fútbol funcionó como terreno de adhesión emocional. El Estado lo presentó como símbolo de vitalidad y unidad nacional. La épica deportiva acompañaba la épica oficial: disciplina, sacrificio, orgullo patrio. Las victorias se exhibían como prueba de fortaleza, los goles como testimonio de un país supuestamente en ascenso. El relato era claro: la nación avanzaba, y el fútbol lo demostraba. La prensa —controlada— amplificaba ese reflejo, construyendo héroes que encarnaban la versión más musculada y obediente del proyecto nacional. Cada triunfo en Europa era relatado como victoria colectiva; cada gol, como latido patriótico. Incluso las derrotas se interpretaron con solemnidad disciplinaria, como pruebas de carácter. Se pedía al hincha orgullo y fidelidad, no juicio.

Sin embargo, el fútbol nunca fue solo propaganda. Aunque el régimen intentara vestirlo de liturgia patriótica, la realidad cotidiana mantenía viva otra esencia. En los barrios, en los descampados, en las radios familiares, el balón seguía siendo juego, desahogo y pertenencia. Las peñas crecían, las rivalidades locales daban forma a identidades propias, y los clubes mantenían un vínculo orgánico con comunidades concretas. La pasión no se dictaba: se vivía. El hincha no gritaba por decreto, sino por costumbre, emoción, necesidad.

La dimensión internacional del fútbol también supuso un desafío para el control. Los éxitos europeos del Real Madrid aportaron prestigio exterior y fueron utilizados como vitrina de modernidad. Pero, al mismo tiempo, mostraron un país que quería competir, abrirse, compararse. En cada partido retransmitido, en cada crónica desde París, Milán o Lisboa, se colaba una ventana al mundo. El fútbol enseñaba, aunque fuera a su modo, que existían otras realidades fuera de los márgenes oficiales. Ese contacto simbólico con el exterior ayudó, en silencio, a despertar aspiraciones nuevas.

Una religión con diferentes dioses

A finales de la dictadura, la tensión entre el discurso oficial y la vivencia popular se volvió más visible. El país cambiaba: más estudiantes, más emigrantes retornando, más televisión, más debates clandestinos. El fútbol reflejaba ese movimiento. La grada no era siempre complaciente; el estadio, a veces, vibraba con emociones que escapaban al control. La identidad futbolística —local, clubista, sentimental— empezaba a superar la identidad impuesta. El “dios redondo” dejaba de servir a un solo altar y reclamaba su propio templo emocional.

Con la democracia, el fútbol recuperó su autonomía emocional plena. Se consolidó como espacio cultural y social, no como herramienta política unilateral. El hincha volvió a sentirse protagonista, no espectador de una narrativa oficial. Los clubes fortalecieron su vocación comunitaria, aparecieron nuevas voces mediáticas, se amplió la participación y el deporte dejó de estar encorsetado por discursos patrióticos. La televisión añadió espectáculo, las radios construyeron relatos propios y la prensa encontró margen para cuestionar y analizar. El fútbol volvió a ser templo abierto, no capilla vigilada. Y con él, la pasión pudo desbocarse sin sermón previo.

Hoy, ese “dios redondo” sigue generando pasiones, excesos y certezas efímeras. A veces industria, a veces poesía, siempre identidad compartida. Convoca multitudes, crea mitologías, irrita y emociona. Hay quien lo vive como bálsamo, quien lo habita como ritual, quien lo sospecha como negocio. Pero incluso en su faceta más mercantil, conserva algo elemental: la capacidad de reunir, de generar sentido común fugaz pero intenso. Su historia bajo el franquismo recuerda que ni siquiera el poder más rígido puede domesticar del todo una devoción popular. El balón, tarde o temprano, reclama su libertad. Y la grada, también.