Jaume Plensa ha visitado este miércoles Valencia con motivo del segundo aniversario del Centro de Arte Hortensia Herrero, donde ha ofrecido una charla y ha conversado sobre la belleza, el silencio y la necesidad de que el arte siga siendo un lugar de encuentro. En esta entrevista, el artista barcelonés reflexiona sobre la fragilidad del mundo contemporáneo y la fuerza del arte para generar comunidad. Habla de la belleza como resistencia, del silencio como espacio de pensamiento y de su vínculo con Valencia, ciudad que, afirma, “ha sabido encontrar su respiración cultural”.

¿Cómo nació su relación con la Fundación Hortensia Herrero?

Ellos tienen bastante obra mía, que han ido adquiriendo con los años. Pero creo que lo que realmente estrechó nuestra relación fue la exposición sobre el lago —no sé si la recuerdas—, con las siete esculturas de hierro fundido.

Sí, en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Exacto. Y después vino la invitación para crear una pieza especial para la futura —en aquel momento— Fundación Hortensia Herrero. Recuerdo que escogí el punto donde se cruzaban los dos edificios. Yo lo llamaba “el ombligo” del edificio, porque es circular, y allí instalé la pieza «Tempesta», que creo que ha funcionado muy bien como distribuidor del espacio.

Hasta entonces usted había utilizado las letras para construir formas humanas, y aquí, en cambio, se aleja de esa figura. ¿Supuso también una evolución para usted?

Es interesante, porque no he vuelto a repetir una obra de ese tipo. Creo que es una pieza muy única, y me hace feliz saber que solo existe esa. Lo que hice fue, de algún modo, lo contrario: en vez de abrazar la forma del cuerpo, creé el espacio donde los cuerpos pueden estar. Por eso te decía lo del “ombligo” del edificio: no solo tiene un sentido de distribución, sino también de centro físico, casi geográfico, del lugar.

¿Qué le da la calle a sus esculturas que no encuentre en un sitio cerrado como este? Y al revés, ¿qué le da un espacio cerrado que no le ofrezca la calle?

Trabajo mucho en el espacio público, y lo que me fascina de él es la relación con las comunidades. Más que la diferencia entre abierto o cerrado, me interesa la relación con la gente que pasa cada día y, muchas veces sin saberlo, utiliza tu obra. Los espacios cerrados ayudan a crear intimidad; el espacio público, en cambio, es más salvaje, y la obra tiene que sobrevivir por sí misma. Pero cada situación genera un tipo distinto de diálogo, y me gustan ambas. Mi actitud es diferente cuando trabajo en un museo o galería que cuando lo hago en la calle.

En esa relación con el espacio, ¿usted dialoga o también discute con él?

(Ríe). No sé si soy yo quien debe opinar, pero creo que una de las cosas más importantes al desarrollar un proyecto es crear un punto de conexión entre tus sueños y los del lugar; entre tu memoria y la memoria del lugar. Ese diálogo —a veces incluso tenso— es fundamental para que una obra funcione. Con los años me he dado cuenta de que mis esculturas tienden a integrarse bien con su entorno y a generar algo que me interesa mucho: un plus que hace bello lo que las rodea. No es que mi obra sea bella por sí misma, sino que tiene la capacidad de embellecer lo que la rodea, de contagiar belleza. Entonces deja de ser un objeto y se convierte en una forma de entender la belleza en el espacio.

La belleza es un concepto que usted menciona a menudo. ¿Ha cambiado su idea de belleza con el tiempo? ¿Se ha vuelto más exigente o menos con la belleza?

Siempre he dicho que no sé muy bien qué es la belleza —ni yo ni nadie—. Es una intuición que llevamos clavada aquí detrás, en el cerebro, y aunque no sepamos explicarla, la reconocemos cuando aparece. Y creo que eso es fascinante. En un momento político e histórico como el actual, tan polarizado, la belleza me parece más necesaria que nunca. Cuando hablo de belleza, hablo de arte: el arte solo se justifica por la creación de belleza, de un tipo o de otro. Y creo que introducir esa belleza en un mundo tan dividido es fundamental.

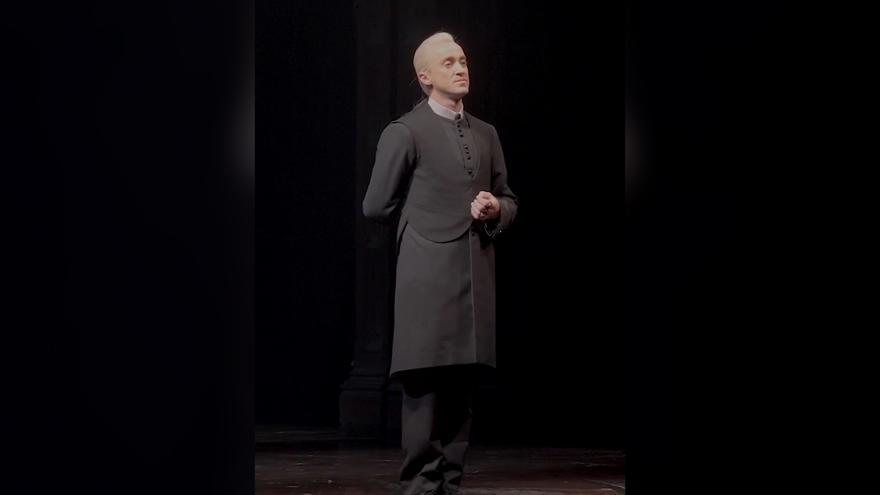

Jaume Plensa en el centro de arte Hortensia Herrero / Fernando Bustamante

Sus esculturas de cabezas suelen describirse con adjetivos como “tranquilas”, “serenas”, “ligeras”, “íntimas”. ¿Van a contrapelo del mundo actual?

Ayer un amigo mexicano me decía: “¿Cómo es que tus primeras obras eran tan agresivas y ahora son tan suaves, tan silenciosas?”. Y es verdad. He evolucionado porque creo que hay que trabajar en los opuestos. Vivimos en una sociedad con una tensión enorme, y creo que lo que más falta hace es crear una idea de futuro. El arte tiene esa gran capacidad: la de construir un territorio compartido entre el “yo” y el “nosotros”. Siempre digo que el arte puede transformar el “yo” en “nosotros”. Por eso mi obra ha ido derivando hacia un lugar más silencioso, donde la gente pueda estar consigo misma.

¿Acabará convirtiéndose el silencio en un artículo de lujo que solo puedan comprar los más ricos?

Yo defiendo el silencio como una necesidad fundamental, pero no para quedarse callado, sino para poder escuchar los propios pensamientos. El ruido del mundo existe precisamente para que no oigamos nuestra propia voz. Y sí, quizá el silencio se haya convertido casi en una estrategia, pero debemos esforzarnos por separar la paja del trigo y hacer que ese silencio sea provechoso. Vivimos un tiempo de gran fugacidad, donde todo dura muy poco, o parece durar poco. Debemos recuperar la idea de lo perdurable, de los espacios que generen futuro, no solo para nosotros sino para los que vendrán después.

Saliendo a la calle, escuchando la radio o viendo la televisión, ¿cree que la belleza atraviesa un buen momento?

No, la belleza nunca ha atravesado un buen momento. Se ha confundido la belleza con lo bonito; el precio con el valor; el arte con el entretenimiento. Hay muchos malentendidos que debemos corregir. Cuando hacemos una escultura, una pintura, una fotografía, estamos lanzando un mensaje dentro de una botella a un océano desconocido. Ese mensaje puede llegar a playas lejanas, a manos de personas que quizá han naufragado, y para ellas puede ser un mensaje de esperanza. Pero para que llegue intacto, la botella debe estar bien hecha: fuerte, resistente, bella. Todo lo que perturbe esa relación directa entre el creador y el espectador no es positivo.

¿Y cuál es el mensaje que usted lanza ahora?

Creo que está implícito en todo lo que he dicho: si todos corren, párate; si todos gritan, guarda silencio; si todos piensan igual, intenta entender lo que tú crees de verdad. Mis obras buscan ser espejos donde la gente pueda reflejarse. ¿Has notado que todos mis retratos tienen los ojos cerrados? Invitan al espectador a cerrar también los suyos y mirar hacia adentro. Es un momento en el que deberíamos hacer el viaje interior, no exterior.

Hay una diferencia llamativa entre sus esculturas abarrotadas de letras o notas musicales, y las cabezas limpias y lisas. ¿Son dos Plensa distintos?

Recuerdo que hace muchos años, en Tel Aviv, decidí hacer una figura humana con letras de mi propio alfabeto. Con el tiempo fui mezclando alfabetos de distintos orígenes para enfatizar la belleza de la diversidad. Esas figuras tienen una piel hecha de alfabetos. En los rostros, en cambio, he intentado desarrollar la diversidad desde la forma humana: retratos de personas de distintos orígenes, con esas elongaciones que buscan una pérdida de materialidad y un aire de espiritualidad. Los ojos cerrados refuerzan esa introspección. Son dos caminos distintos pero paralelos: las cabezas son una puerta hacia el interior, mientras que las figuras de letras permiten mirar a través del texto. El alfabeto es el retrato de una cultura, y en ambos casos busco lo mismo: que lo invisible esté dentro, aunque no se vea.

La literatura ha sido siempre una fuente inagotable en su obra. ¿Recuerda el primer texto que le hizo pensar en la posibilidad de convertirlo en escultura?

Sí, era muy joven cuando leí «Macbeth», de Shakespeare. Me impresionó profundamente el momento en que Macbeth se da cuenta de que no ha matado solo al rey, sino a la posibilidad de dormir. Es una abstracción potentísima. Dice: “Sleep no more”. Ese pasaje me marcó tanto que, cuando pude, hice una escultura con ese texto, el diálogo en el que Macbeth le confiesa a Lady Macbeth que ya no podrá dormir más.

Volvemos a la tranquilidad, o a la intranquilidad…

(Ríe) Sí, quizá sí.

Estellés, a quien usted ha citado muchas veces, fue además amigo suyo. En 2017 realizó un libro de artista con «Hotel París». ¿Qué hay en medio de ese triángulo entre Estellés, Jaume Plensa y Valencia?

No lo sé, pero siempre que vengo a Valencia me emociona. Recuerdo que vivía en Berlín y tomé un avión solo para conocer a Vicent Andrés Estellés, presentado por un amigo común. Lo que iba a ser una hora de charla se convirtió en dos días. Paseábamos por la Malvarrosa, fumando a escondidas de su mujer. Era un poeta maravilloso, pero tuvo mala suerte: quedó mal situado en su tiempo. Con los años, creo que se ha ido entendiendo su grandeza y su lado metafísico. No hay en España otro poeta con esa profundidad. Con el tiempo se reconocerá más su excelencia.

Llama la atención el contraste entre un artista global como usted, capaz de colocar esculturas en Río o en Valencia, y Estellés, siempre identificado con lo local.

Sí, pero piensa en esto: cuando te adentras de verdad en tus raíces, es cuando puedes tocar las raíces de los demás. Debajo de todos nosotros hay raíces invisibles que se entrelazan. Cuanto más honesto eres al explorar tu identidad, más conectas con la identidad de los otros. La poesía tiene una dificultad que la escultura no tiene: si está escrita en una lengua concreta, necesita buenas traducciones y una buena difusión. Estellés ha sufrido esa falta, pero con el tiempo su obra se transformará: su concepto local se volverá universal.

¿Qué cree que es más difícil de dar por terminado, un poema o una escultura?

Paul Valéry decía: “Un poema nunca se termina, se abandona”. Creo que con la escultura ocurre lo mismo. Es muy difícil terminar una obra, en ambos casos.

¿Ha cambiado mucho la Valencia que descubrió con Estellés respecto a la actual?

Sí. Valencia ha crecido de una forma muy interesante, y me fascina. Cuando venía en los años ochenta, había una gran intensidad, una especie de pequeña movida, pero faltaba consolidación. Hoy es una ciudad plenamente consolidada y con una fuerza extraordinaria. La Fundación Hortensia Herrero ha contribuido mucho a ese desarrollo cultural, especialmente en momentos en que el IVAM quizá no podía hacerlo por distintas razones. La fundación ha aportado un empaque cultural muy positivo para la ciudad.

Para un artista consolidado como usted, ¿es más fácil trabajar con una entidad privada como la Fundación Hortensia Herrero que con una pública como el IVAM?

No, en realidad es lo mismo. Simplemente, la vida me ha llevado por este camino. No ha sido una elección deliberada. Tal vez por afinidades: ellos, como coleccionistas, se interesaron pronto por mi obra, y eso marcó el rumbo.

Sus obras son vistas cada día por millones de personas. ¿Se considera un artista popular?

Buena pregunta, porque parece que ser popular tenga mala fama. No lo sé… Ayer llegué de Estados Unidos, donde han instalado una escultura mía en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Un coleccionista la había comprado en Venecia en 2013 y había estado guardada doce años. Cuando la vi allí, sentí una emoción enorme. Y lo que más me sorprendió fue que muchas personas la recordaban de Venecia. Incluso se me acercó un chico coreano emocionado. Me hizo muy feliz. A veces se piensa que la escultura es algo del pasado, pero ves que no: sigue siendo un lenguaje necesario. No sé si eso es ser popular, pero sí es muy estimulante.

Y al contrario: si alguien pasara delante de una de sus esculturas y no se detuviera a mirarla, ¿qué sentiría?

Nada, sería lo normal. Lo habitual es que la gente pase de largo. Lo que ocurre es que solo recordamos los momentos en que alguien la reconoce.

¿Qué tipo de reacción del espectador le interesa más: la intelectual, la emocional, la espiritual o la física?

Me interesa la reacción a largo plazo. Muchas veces una exposición empieza cuando termina: cuando desmontas la obra y la gente dice “¿Por qué se la llevan? Si estaba muy bien”. Y meses antes quizá la criticaban. Cuando eso ocurre, es que el arte ha funcionado. Me gusta cuando las personas descubren el valor de algo al perderlo.

El vacío también forma parte de su escultura.

Sí, pero ese vacío es más profundo. A veces pasa como con las personas: cuando pierdes a alguien, te das cuenta de cuánto lo querías. Con el arte sucede igual: cuando desaparece, entiendes que formaba parte del lugar, del espacio, de ti.

Jaume Plensa en el centro de arte Hortensia Herrero / Fernando Bustamante

Es una buena aspiración: que el arte sea también un amigo, incluso del que pasa sin reconocerlo.

Exactamente. Incluso aunque no lo reconozcas. Y es especialmente importante con los niños. Les doy mucho valor: ellos son el futuro del arte. Me interesa cómo reaccionan, sin prejuicios. No comparan ni juzgan: simplemente les gusta o no. Eso lo descubrí con la «Crown Fountain» en Chicago: los primeros en disfrutarla fueron los niños. Fue una lección extraordinaria. Nunca había pensado en ellos antes, y entendí su papel esencial en la relación entre espectador y obra.

Suscríbete para seguir leyendo