-Todos los indicadores señalan que el ‘capital cultural’ de las familias tiene mayor impacto en los resultados académicos que la escuela en la que se estudia. ¿Cómo podrían contribuir las ciudades a reducir esa brecha?

-Habría que revisar muchas cosas porque, siendo verdad que en la escuela los contenidos reglados se enseñan igual a todas las personas, opera de una forma muy intensa lo que Jurjo Torres denomina el currículum oculto. Las personas que educan también albergan un montón de sesgos. Y te pongo un ejemplo que he vivido hace poquito.

-La escucho.

-Vivo en una zona de ganadería extensiva. Una persona vino al colegio a hacer un taller y preguntó a los niños y niñas qué querían ser de mayores. Una niña respondió que veterinaria y cuando le preguntaron por qué, dijo que sus padres trabajan en la ganadería y ella quiere ayudar en la explotación familiar. La profesora contestó: ‘Ser veterinaria para ser ganadera es como estudiar astrofísica para ser peluquera’.

«El currículum oculto impacta tanto como el oficial; de qué se habla y de qué no se habla en el aula es fundamental»

-¿De verdad?

-Ahí hay un currículum oculto bestial que le está quitando valor a las actividades de las propias familias. En el lugar en el que vivo los niños y las niñas tienen un fortísimo sentimiento de pertenencia a su territorio y perciben muy bien si quien les está educando tiene una visión que desvaloriza modos de vida del campo. Eso todavía existe. Un primer elemento es tener en cuenta que el currículum oculto y los sesgos que tenemos inevitablemente las personas educan tanto como el contenido explícito. Y luego hay que tener en cuenta que la comunidad educativa es un marco educativo grande. ¿Qué papel tiene o cómo se mira a las personas que limpian las aulas? ¿De dónde vienen, quiénes son, cuánto ganan? O ¿qué papel juegan las familias dentro de la comunidad educativa? Hacer de las escuelas un espacio de convivencia, una verdadera comunidad, termina educando y compensando desiguales habilidades o recursos de las familias. Cuando creas comunidad, los conocimientos son tan variados y tan distintos que todos acaban adquiriendo valor.

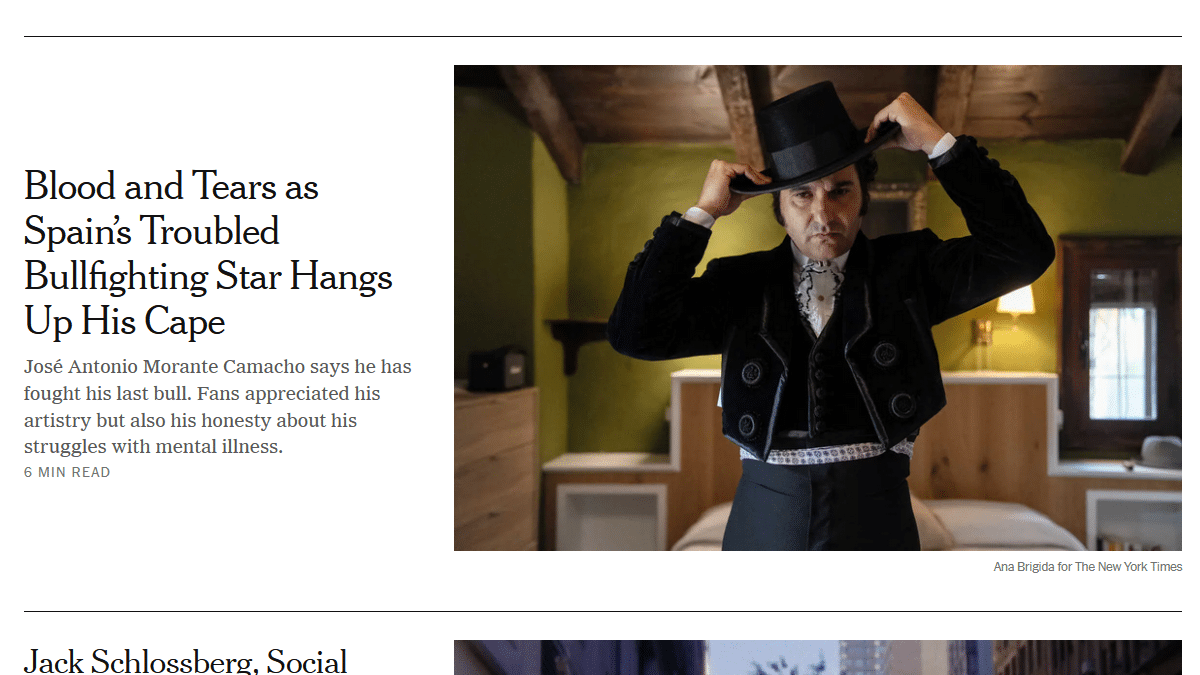

La antropóloga Yayo Herrero, a finales de octubre en Barcelona. / JORDI OTIX

-¿Y más allá de la escuela?

-Está todo lo que hacemos en los barrios. Al final, todas esas infraestructuras sociales que vienen a ser lo que Eric Klinenberg llamó los ‘palacios del pueblo’. Centros sociales, ‘esplais’… ofrecen una enorme posibilidad de compensar. Y cuando digo compensar no digo siempre en la misma dirección, sino en direcciones distintas. Compensar también los miedos, las soledades, las ausencias, con comunidad.

«Hacer de las escuelas un espacio de convivencia educa y compensa desiguales habilidades o recursos de las familias. Cuando creas comunidad, los conocimientos son tan variados que todos acaban adquiriendo valor»

-El reto en las escuelas es lograr crear construir esa comunidad. Cuesta que las familias mas precarizadas participen, ya que o no pueden por horarios, porque trabajan hasta las 10 de la noche, o porque no se sienten interpeladas. ¿Qué hacemos con eso?

-Conviene pararse a pensar en las necesidades humanas. Hay personas que necesitan todo su tiempo en pensar en cómo sobrevivir o cómo pagar la luz. Y ya no hablamos de personas a las que antes llamábamos en riesgo de exclusión. Hablamos de personas que quizá tienen un empleo pero no llegan a final de mes y tienen miedo a perder la casa o viven en condiciones muy hostiles en su propia vivienda. Es importante abrir espacios en los que poder hablar de estas cosas. Aquí una figura que me parece clave es la de los tutores y las tutoras. Habría que hacer un esfuerzo muy grande en la formación de la gente que hace la función tutorial porque son como las enfermeras a domicilio en los centros de salud públicos; son como un periscopio, un espacio de observación de bienestares, pero sobre todo de malestares dentro de la sociedad que es clave. Es muy difícil generar dinámicas de participación si no somos conscientes de los malestares que aplican en un montón de lugares. Como ciudades educadoras, también, porque abrimos la posibilidad de hacernos cargo mutuamente de las necesidades de otras personas.

«Estamos inflando los discursos negativos con respecto a las personas jóvenes de una forma un poco exagerada»

-En la pandemia se vio muy claro que era posible tejer esas redes, pero con la vorágine del día a día se antoja difícil. Para muchos, esas alternativas son inimaginables.

-Ese es el gran reto que tenemos, en un momento en el que la pedagogía de la crueldad que se está generando desde algunos espacios políticos, con la motosierra de Milei, genera miles de tuits y de noticias, mientras no hay una presencia adecuada de la enorme cantidad de relaciones de confianza que nos unen a unas con otras, que muchas veces damos por hecho, y ni las nombramos ni las vemos. Hay una inflación tremenda en mostrar lo monstruoso y una ausencia brutal de nombrar todo lo que sostiene y todo lo que funciona. Desde las propias relaciones familiares: una criatura recién nacida, una persona mayor, no sobrevive si nadie se ocupa de ella. Y luego en el marco de una ciudad, hay toda una cadena de dependencias que opera sosteniendo la vida cotidianamente: de comer en un bar a subir a un bus. Tú nombrabas la pandemia, pero la dana en València, el apagón…

Hay momentos que permiten albergar una enorme esperanza en las personas más jóvenes, como su afluencia a ayudar a los pueblos afectados por la dana

-Cierto…

-Rebecca Solnit escribió un libro maravilloso que se llama ‘Un paraíso en el infierno’ en el que analizó con datos qué había sucedido en los grandes desastres que se habían producido durante prácticamente todo un siglo en el mundo anglosajón. Y era impresionante. Lo que ella mostraba con una enormidad de datos era que en esos momentos de tensión lo que afloraban eran cadenas de apoyo. Hay momentos que permiten albergar una enorme esperanza en las personas más jóvenes, como su afluencia a ayudar a los pueblos afectados por la dana. Muchos de ellos te decían que nunca se habían sentido tan bien. O cómo han salido a la calle contra el genocidio en Palestina…

-Tiene razón, pero… ¿No le preocupa como corren los discursos de odio entre los móviles de los chavales?

-Por supuesto que me preocupa. No solo en relación a los más jóvenes. Son discursos que también llegan a muchas personas adultas. Las grandes redes sociales, por el hecho de estar controladas por gente que sí tiene intencionalidad, sesgan, manipulan, ocultan o sobremuestran cosas que van en esa dirección. Pero también hay que decir que luego, a veces, inflamos los discursos negativos con respecto a las personas jóvenes de una forma un poco exagerada.

Las tutoras son como las enfermeras a domicilio; como un periscopio, un espacio de observación de bienestares pero sobre todo de malestares dentro de la sociedad

-¿Cuál es su experiencia como profesora universitaria?

-Me encantan los adolescentes. Son maravillosos en las formas de sentir; en esa pasión que le pueden poner a todo. El curso pasado fue el primero que di clase en primero, en una asignatura obligatoria. El primer día entré en el aula, vi más o menos cómo estaban, qué adornos llevaban, y pensé ‘Uf, vaya periodo más duro voy a pasar’. Sin embargo, fue maravilloso. Al final, el significado que yo le daba a muchas de las cosas que llevaban puestas no era el que le daban ellos. Cuando empezamos a hablar de cuidados intenté evitar las etiquetas. No ponerme a defender etiquetas e ir entrando a las necesidades humanas, en el momento que están viviendo… Y eran chavales muy majos.

-Quizá no todos los docentes tienen esa mano izquierda…

-Entonces el problema quizá no habría que focalizarlo en los chicos, sino en los docentes. Me gustaría que todo el esfuerzo que se hace en hacer encuestas a los chicos para ver cómo ven el feminismo se hiciera al cuerpo docente en la educación pública. Qué piensan, qué quieren… Nos alarmamos de que los chicos piensen determinadas cosas, cuando están rodeados de una sociedad adulta que ha delegado un montón de cosas. Me llamó la atención que cuando empezamos a hablar de cambio climático los chicos y las chicas, que tenían 18 años, no sabía bien lo que era.

Me gustaría que todo el esfuerzo que se hace en hacer encuestas a los chicos para ver cómo ven el feminismo se hiciera al cuerpo docente en la educación pública

-¿No?

-No. Y llevan a sus espaldas un montón de talleres durante toda la ESO de cambio climático, pero no eran capaces de entender las dinámicas que han conducido al cambio climático, ni tampoco las respuestas estructurales. Lo que han recibido es un mensaje prácticamente de ‘vamos a morir todos’ y tú lo que tienes que hacer es consumir menos energía, cerrar el grifo y reciclar. Sienten que les están culpabilizando a ellos mientras no meten mano en lo otro. Hay una especie de ‘industria de talleres’. Primero fueron de la cultura de la paz, después de cambio climático, después de feminismos… Y hay que preguntarse también qué tipo de formaciones están recibiendo los que se dedican a impartir esos talleres. Porque la educación ambiental es una profesión que también se ha precarizado brutalmente. Y al final tienes a un montón de gente muy mal pagada que hace talleres, que se forma de aquella manera y falta mucho trabajo con el profesorado para poder transversalizar esos conocimientos. Lo interesante del cambio climático es que se pueda entender en asignaturas como geografía, pero también en filosofía, en matemáticas, que haya lecturas…

-Que impregne todo el currículo…

-Puedes tener a profesores que nunca hayan hablado en clase de cambio climático. Que no digo que sean negacionistas, pero que no les parezca que sea tan importante. Y ese currículum oculto, es decir, de qué se habla de qué no se habla en el aula, es fundamental. Y vuelvo a la importancia de la acción tutorial. Cualquiera que haya ido a una reunión con el tutor de su hijo sabe la importancia que se le da a lo que éste cuenta. Tienen un punto de conexión con las niñas, de observación a través de ellos de las propias familias, que resulta un espacio maravilloso.

Suscríbete para seguir leyendo