Cada otoño, desde hace miles de años, se registra uno de los eventos más extraordinarios del mundo natural. Cuando los días empiezan a acortarse y el aire se enfría en los bosques de Canadá y el norte de Estados Unidos, millones de mariposas monarca (Danaus plexippus) inician un viaje épico hacia los bosques de una conífera denominada oyamel (Abies religiosa) en el centro de México.

Este fenómeno migratorio, único en su género para un insecto, es una hazaña de resistencia, navegación y misterio biológico que continúa maravillando a la comunidad científica. La ruta migratoria, que puede superar los 4.500 kilómetros, es emprendida por una generación especial de monarcas conocida como ‘Matusalén’.

A diferencia de las mariposas de las generaciones anteriores, que viven apenas unas semanas durante el verano, esta generación tardía nace con una capacidad fisiológica única: entra en una fase de diapausa reproductiva, una suerte de letargo sexual que le permite conservar energía y vivir hasta ocho meses. Este prolongado ciclo de vida, un legado genético transmitido a través de incontables generaciones, es esencial para el largo viaje.

Una travesía llena de peligros

La asombrosa travesía no está exenta de peligros. Las monarcas deben enfrentarse a depredadores, temperaturas adversas, las talas ilegales, el uso de herbicidas, la creciente amenaza de la pérdida de su hábitat y, en las últimas décadas, a los efectos del cambio climático, que está retrasando la migración y poniendo en la cuerda floja la supervivencia de la especie.

Mariposas monarca en Sierra Chincua, Michoacán (México). / Gobierno de México

Las monarca poseen un sistema de navegación interno de una precisión asombrosa. Los científicos creen que utilizan una combinación de la posición del sol y un ‘reloj’ circadiano ubicado en sus antenas para mantener el rumbo sur-suroeste.

«Es fascinante cómo un cerebro del tamaño de la cabeza de un alfiler puede integrar información compleja sobre la hora del día, la posición del sol y el campo magnético terrestre para guiarse. Estamos solo empezando a descifrar los mecanismos detrás de esta brújula biológica«, explica Ana Fernández, entomóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Un espectáculo tremendamente frágil

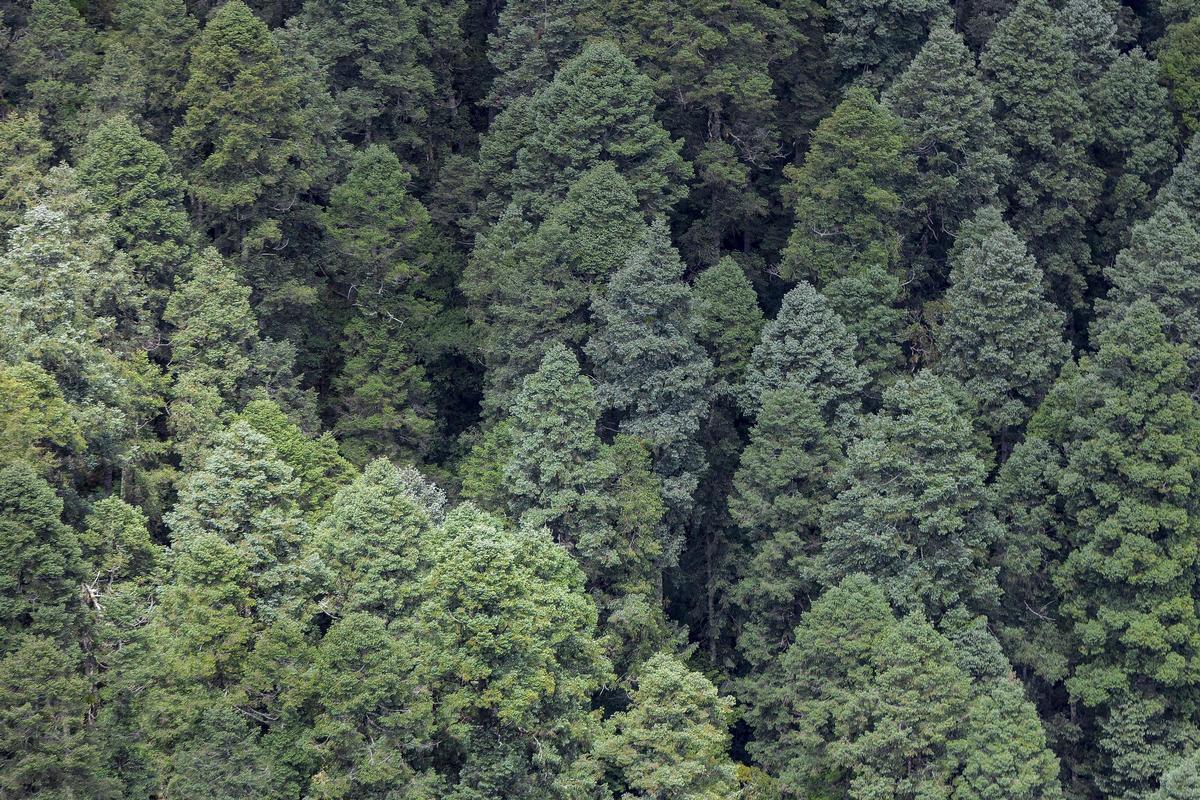

Tras un viaje de dos meses, las monarcas alcanzan su santuario invernal: unas doce colonias en las montañas de los estados de México y Michoacán, a altitudes que superan los 3.000 metros. Allí, el microclima es crucial. Los bosques de oyamel proveen un dosel forestal que actúa como un termorregulador, protegiendo a los insectos de las heladas invernales y del calor excesivo.

Durante los meses de diciembre y enero, las mariposas monarca se agrupan en racimos densos sobre los troncos y ramas de los árboles, entrando en un estado de semihibernación, lo que les permite conservar sus reservas lipídicas.

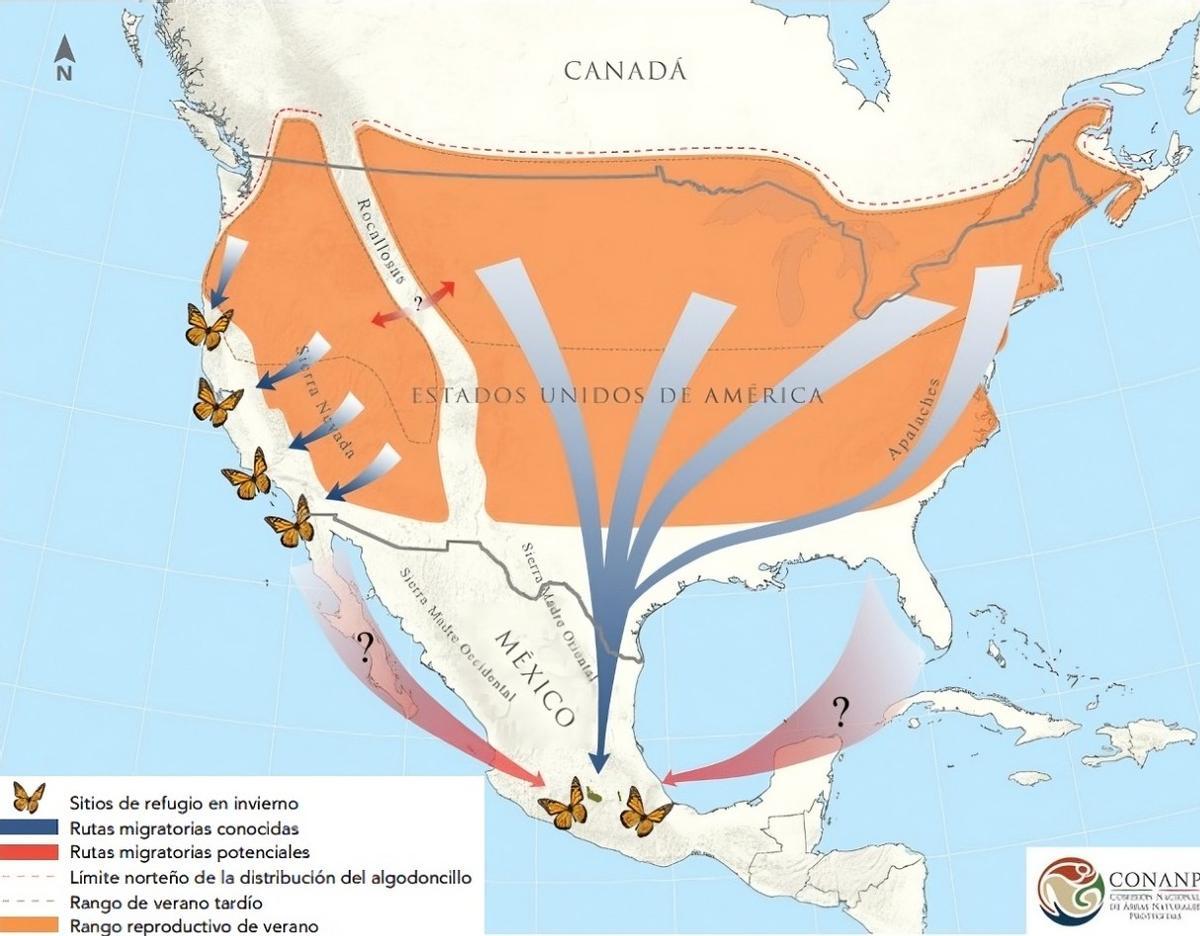

Fenómeno migratorio de la Mariposa monarca. / CONANP

La llegada masiva transforma el paisaje. Los bosques se tiñen de un color naranja vibrante y el aire se llena con el suave aleteo de millones de mariposas. Este espectáculo, sin embargo, es tremendamente frágil. La superficie forestal ocupada por las colonias es un indicador clave de la salud de la población.

Mortalidades masivas

En la temporada invernal 2023-2024, las monarcas ocuparon 0,9 hectáreas de bosque, una cifra que, aunque representa un ligero aumento respecto al año anterior, se mantiene muy por debajo de las 18 hectáreas que se registraron en la década de 1990. Esta dramática reducción ha encendido las alarmas entre conservacionistas y gobiernos.

Las amenazas son múltiples y se presentan a lo largo de toda la ruta migratoria. En Estados Unidos y Canadá, el uso intensivo de herbicidas en la agricultura industrial ha diezmado el algodoncillo (Asclepias spp.), la planta huésped de la que dependen exclusivamente las orugas de la monarca para alimentarse. Sin algodoncillo, no hay orugas, y sin orugas, no hay mariposas.

Bosque de oyamel en el parque nacional El Chico, en Hidalgo (México). / Rafael Saldaña

La tala ilegal, aunque reducida en los santuarios mexicanos gracias a los esfuerzos de vigilancia, aún persiste de forma clandestina y fragmenta el hábitat esencial. El cambio climático introduce otra variable de incertidumbre, con eventos meteorológicos extremos como tormentas invernales o sequías que pueden causar mortalidades masivas. Ante este panorama, la colaboración trinacional –Canadá, Estados Unidos y México– se ha vuelto imprescindible.

Objetivo, crear ‘autopistas’ de alimento

México ha decretado una reserva de la biosfera para proteger las zonas de hibernación y ha implementado programas de vigilancia comunitaria. Por su parte, en el norte del continente, iniciativas ciudadanas promueven la siembra de algodoncillo en jardines y espacios públicos para crear ‘autopistas’ de alimento para las monarcas.

«La supervivencia de la migración monarca no es responsabilidad de un solo país, es un esfuerzo compartido. Cada flor de algodoncillo cuenta, cada árbol conservado en México es un refugio potencial«, apunta un portavoz de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP).

Con la llegada de la primavera, las monarcas despiertan de su letargo. Se aparean y emprenden el viaje de regreso hacia el Norte. Esta generación ‘matusalén’ no completará el trayecto; morirá en el camino, dejando el testigo a sus crías, que continuarán avanzando norte en un relevo generacional hasta que, el próximo otoño, una nueva generación especial vuelva a nacer con el instinto de volar hacia los bosques mexicanos que nunca ha visto.