En la ciudad de Metrópolis, la cinta futurista Fritz Lang, un clásico, los obreros tienen prohibido salir al exterior. Viven en un barrio subterráneo, alejados de cualquier atisbo de realidad. Incitados por un robot, se rebelan contra la clase intelectual que ejerce el poder sobre ellos. La amenazan con destruir la urbe que se encuentra encima de ellos y, claro, ante dicho temor, Freder y María arrancan una batalla apelando al amor. El filme protagonizado por Brigitte Helm y Gustav Fröhlich es uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán, un movimiento artístico que tomó el cine a principios del siglo XX. Un diálogo que la Fundación Canal ha investigado y que, ahora, hasta el 4 de enero, expone en Un arte de cine.

«El expresionismo fue una respuesta humanista a las ansiedades y presiones de la vida moderna y urbana. Los artistas buscaron expresar el mundo interior en lugar de representar la realidad exterior. Se caracteriza por un fuerte enfoque de lo cotidiano, en lugar de proclamar lo religioso y lo histórico. Incluye contrastes de colores audaces, formas dinámicas y perspectivas subjetivas. Sin embargo, lo que lo volvió único fue su insistencia en que el arte no debía imitar el mundo visible, sino revelar lo invisible: las verdades emocionales y espirituales de la existencia humana, así como el objetivo de crear una obra que lo abarque todo», explica Maximilian Letze, comisario y director del Instituto de Intercambio Cultural de Tübingen.

‘Mujer desplumando un pato’ (1917), de Otto Lange. / Colección de la Casa de Willy Brandt

La muestra permite comprender cómo arte y cine se convirtieron en poderosos espejos de la realidad en un tiempo de crisis. De este modo, el visitante podrá sumergirse en este movimiento cultural revolucionario, que pretendía unir arte y vida, así como difuminar las fronteras entre las distintas disciplinas para construir un universo estético y emocional único: «El arte expresionista fue ignorado por la sociedad alemana durante los primeros años, mientras que el cine alemán, como todo cine, permaneció en silencio y, por tanto, compitió globalmente. Necesitaba encontrar una ventaja y, en consecuencia, ojo, se centró en la producción de películas de alta cultura para atraer público. Su relación se desarrolló en un momento notablemente fértil alrededor de 1910 y 1920. Artistas, escenógrafos y cineastas compartían amor por la temática de la psique humana y se influyeron mutuamente».

Poco a poco, el cine fue logrando que el arte expresionista adquiriese relevancia social.Títulos tan relevantes como El gabinete del Dr. Caligari (1920) y Nosferatu (1922), entre otros, incorporaron los principios visuales de la pintura y el grabado. «Al mismo tiempo, los artistas encontraron en él un nuevo medio para transmitir estados psicológicos y críticas sociales a través de la luz y el ritmo. Esta polinización cruzada dio lugar a un lenguaje compartido que dio forma a la cultura visual de la República de Weimar y más allá», sostiene Letze. La exposición reúne 152 piezas, entre las que se incluyen 76 cuadros, dibujos, estampas y esculturas, puestas en relación con una selección de 19 fragmentos y 57 fotogramas de once largometrajes.

Fotograma de ‘Metrópolis’ (1927), dirigida por Fritz Lang. / Fundación Friedrich Wilhelm Murnau

Esta estética no sólo dio lugar a iconos visuales y cinematográficos, también instauró un imaginario brillante y creativo que ha influido profundamente en la producción artística del siglo XX. Así se manifiesta, por ejemplo, en directores tan populares como Tim Burton, Guillermo del Toro y David Lynch: «Su intención no era evadir la realidad, sino ofrecer una visión paralela de ella. Más auténtica y despejada. Buscaban una vida libre de las distorsiones y agonías de la existencia moderna que se había levantado artificialmente. No pretendía construir un sueño ni documentar una verdad, sino algo intermedio: un ámbito visual y emocional que proyecte el alma humana».

Ruptura, forma, sueño

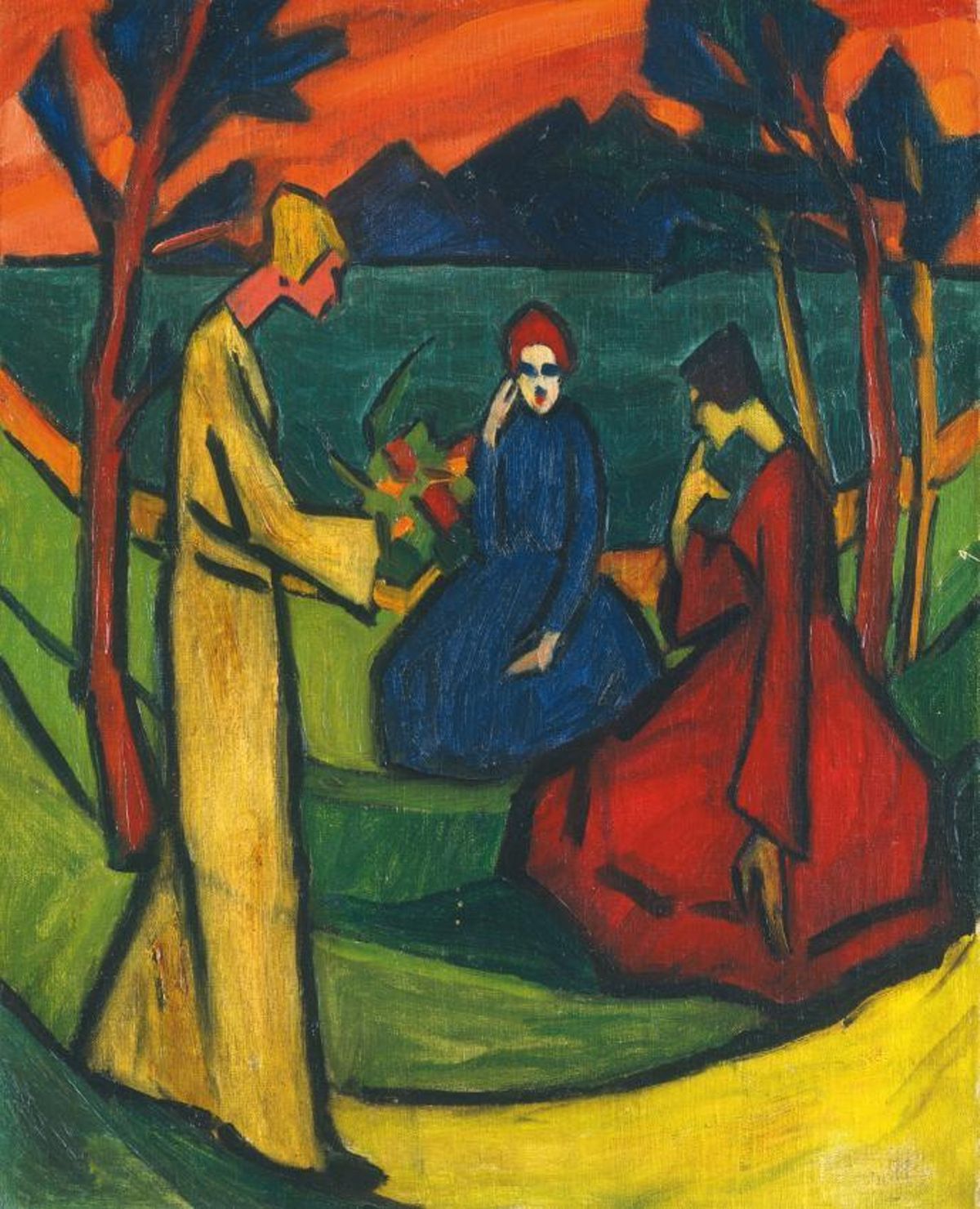

El recorrido se divide en tres secciones, de acuerdo con los grandes temas en torno a los que se aglutinaron los cambios sociales de la época: ruptura/liberación, forma/deformación y sueño/trauma. «Se muestran obras de Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Emil Nolde, Erich Heckel y Käthe Kollwitz junto a fragmentos de obras maestras del cine. A través de estas yuxtaposiciones, la exposición revela cómo artistas y cineastas emplearon estrategias similares para expresar temas de alineación, estrategia social y transformación. Invista a percibir el expresionismo no como un estilo estático, sino como una fuerza dinámica que redefinió la percepción moderna», continúa Letze.

‘Tres mujeres’ (1910), de Rüdiger Berlit. / Kunsthalle Emden

Lo más curioso es que, pese a su prolífica producción, tan aplaudida, la relación fue desvaneciéndose con el tiempo. Asimismo, con la llegada del nazismo, el expresionismo fue tachado de arte degenerado, relacionándolo con el comunismo y considerándolo inmoral y subversivo: «Los cambios políticos y tecnológicos rompieron la relación entre ambos. La irrupción del sonido desvió considerablemente el enfoque de la cinematografía. La forma de contar historias, lo que el público quería ver y la economía de producción también cambiaron. Por aquel entonces, la principal productora de cine alemán, Decla, ya se había convertido en un estudio clave durante la Primera Guerra Mundial y era conocido como un poderoso instrumentos de propaganda».