Millones de personas en todo el mundo sufren problemas de fertilidad y, según explican los expertos, en la mayoría de casos la raíz de la disfunción está en algo tan esencial como la ausencia o el mal funcionamiento de uno de los dos gametos fundamentales para que brote la vida: los óvulos o los espermatozoides. Hasta ahora, las soluciones médicas se habían limitado al uso de células sexuales propias, donadas o preservadas con antelación. Pero según anuncia un equipo internacional de científicos en un artículo publicado este lunes en la revista ‘Nature Communications’, un nuevo avance científico empieza a dibujar un escenario inédito: la posibilidad de generar óvulos a partir de células tan comunes como las de la piel. Los expertos afirman que esta técnica podría convertirse en «una futura herramienta para abordar ciertos casos de infertilidad» en los que las técnicas convencionales de reproducción asistida como la fecundación in vitro resultan ineficaces.

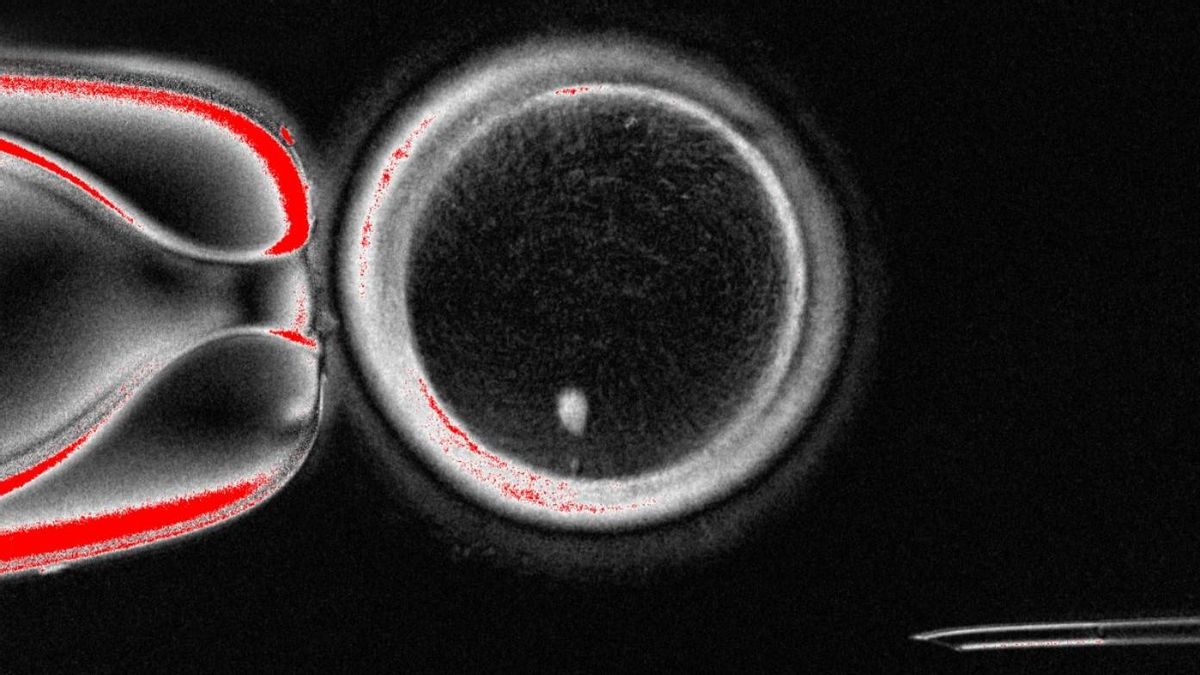

El procedimiento, ideado por el equipo del investigador Shoukhrat Mitalipov, de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, consiste en extraer células de la piel de un paciente y reprogramarlas para convertirlas en óvulos funcionales. Según explican los creadores de esta herramienta, el proceso empieza extrayendo el núcleo de una célula cutánea, donde se guarda el ADN del paciente, y colocándolo dentro de un óvulo donado al que previamente se le ha quitado su propio núcleo. Entonces, para era evitar que la nueva célula tenga el doble de cromosomas de lo normal, los científicos han desarrollado un procedimiento experimental llamado ‘mitomeiosis’ que reproduce los pasos de la división celular natural y elimina el exceso de cromosomas, dejando así un óvulo con la carga genética correcta.

En total, a partir de esta técnica, los científicos reportan la creación de hasta 82 ovocitos funcionales a partir de células somáticas. En el marco de este experimento, los científicos fecundaron estos óvulos con espermatozoides en condiciones de laboratorio. Solo una pequeña proporción, que según se describe en el artículo ronda el 9%, logró desarrollarse hasta el estadio de blastocisto, el equivalente al sexto día tras la fecundación y al estadio a partir del cual, hasta ahora, una fecundación in vitro tradicional se procedería a transferir al útero. Los científicos explican que los embriones no se cultivaron más allá de este punto, en cumplimiento con la normativa vigente, pero que todo apunta a que serían viables a largo plazo y que, en definitiva, podrían dar lugar a un nacimiento como el de cualquier otra técnica ‘in vitro’.

En las primeras pruebas se lograron crear hasta 82 ovocitos funcionales, aunque solo el 9% logró desarrollarse hasta el estadio de blastocisto

Los creadores de esta técnica experimental subrayan que, pese a los resultados prometedores, aún quedan numerosos obstáculos por resolver antes de que, eventualmente, esta técnica se pueda llevar a cabo en los laboratorios de todo el mundo. En el estudio se detalla, por ejemplo, que la mayoría de los embriones obtenidos con este protocolo dejaron de desarrollarse en fases muy tempranas. También se observó que gran parte de los blastocistos que sí llegaron a formarse presentaban anomalías cromosómicas. Por eso mismo, tal como matizan los científicos, el futuro éxito de esta estrategia depende de, por un lado, eliminar de manera eficaz la «memoria epigenética» de la célula original y, por otro lado, conseguir que los embriones resultantes adquieran la capacidad de generar todos los tipos celulares necesarios para formar un organismo completo.

Limitaciones y debate ético

Tras la publicación del estudio en el que se anuncian los resultados de esta nueva técnica, han sido varios los expertos que se han expresado sobre las posibilidades y limitaciones de esta herramienta. «Por primera vez, científicos han demostrado que el ADN de células ordinarias puede ser colocado en un óvulo y forzado a dividir sus cromosomas como lo haría un gameto. Este avance es apasionante, aunque de momento estamos ante un éxito limitado en el laboratorio y aún muy lejos de la realidad clínica», señala Ying Cheong, de la Universidad de Southampton, en declaraciones al Science Media Centre. En la misma línea se posiciona, Richard Anderson, de la Universidad de Edimburgo, quien destaca el potencial del hallazgo para mujeres que han perdido su reserva ovárica, por ejemplo, tras un tratamiento oncológico. «La posibilidad de generar nuevos óvulos sería un avance enorme. Este estudio muestra que es posible crear células con el número correcto de cromosomas. Aunque aún queda mucho en los que avanzar, se trata de un paso esperanzador», afirma el especialista.

«La posibilidad de generar nuevos óvulos sería un avance enorme. Aunque aún queda mucho en lo que avanzar, se trata de un paso esperanzado»

También son varios los expertos que, más allá de los desafíos técnicos, afirman que el desarrollo de estas herramientas alternativas frente a la infertilidad suscitan «un intenso debate ético». Rocío Núñez Calonge, directora científica del Grupo UR Internacional y coordinadora del Grupo de Ética de la Sociedad Española de Fertilidad, recuerda que «ya hace años el Comité de Ética de la Sociedad Americana de Reproducción argumentó en contra del uso de la transferencia nuclear de células somáticas para tratar la infertilidad, precisamente por las dudas sobre su seguridad y sus implicaciones sociales«. Tal como explica esta experta, la cuestión no es baladí. ¿Qué implicaría crear óvulos o espermatozoides a partir de cualquier célula del cuerpo humano? ¿Qué riesgos conlleva en términos de transmisión genética, anomalías cromosómicas o impacto a largo plazo en la descendencia? ¿Y de verdad valdría la pena exponerse a estos eventuales interrogantes sabiendo que existen otras técnicas más testadas y, sobre todo, seguras?

«El trabajo es científicamente impresionante, pero aún estamos muy lejos de una posible aplicación clínica»

Para el profesor Roger Sturmey, de la Universidad de Hull, la respuesta pasa por seguir fomentando la investigación y, a la vez, abrir un diálogo con la sociedad. «El trabajo es científicamente impresionante, pero aún estamos muy lejos de una posible aplicación clínica. Este tipo de avances refuerzan la necesidad de un marco ético y regulador sólido para garantizar la confianza pública hacia este tipo de técnicas innovadoras», argumenta el especialista.

Suscríbete para seguir leyendo