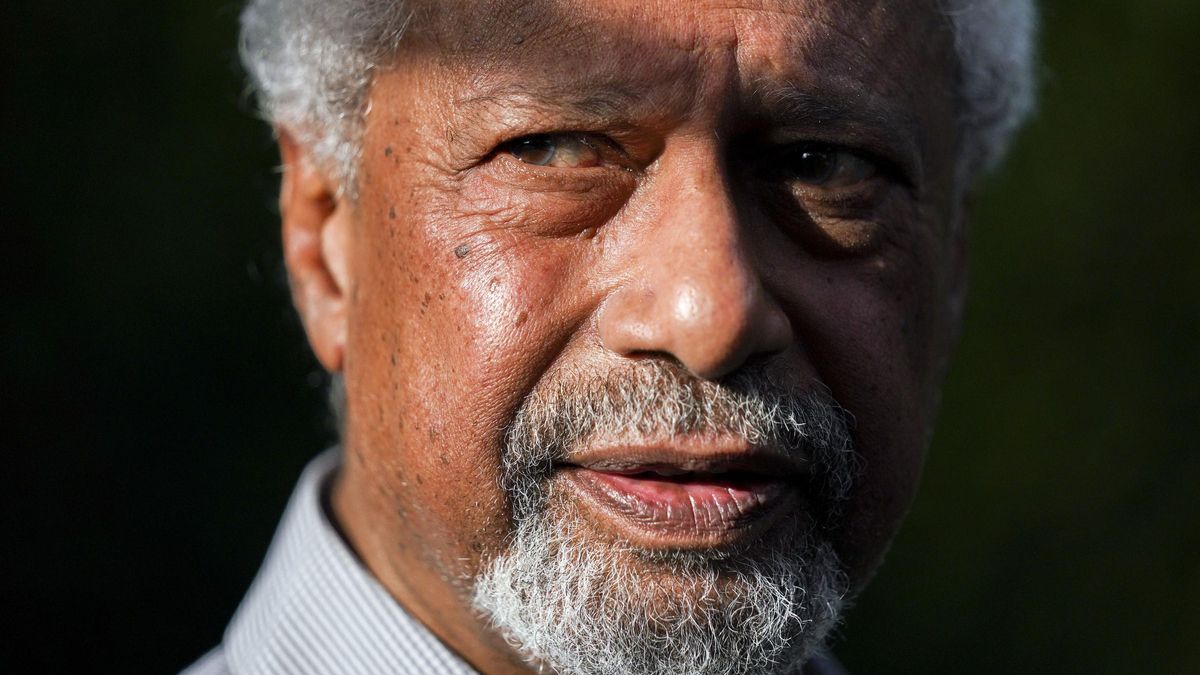

Expeditivo. Así definen quienes le conocen, al menos en lo profesional, han trabajado con él, a Abdulrazak Gurnah (Zanzíbar, Tanzania, 1948). Y no mienten ni se equivocan. El escritor, premio Nobel de Literatura 2021, «actúa o se ocupa de algo con rapidez, sin enredarse en trámites u obstáculos», según la definición de ese adjetivo en el Diccionario de la RAE. Una cualidad de su carácter que evidencia durante la conversación que mantiene con el suplemento ‘ABRIL’ desde su casa en Reino Unido, en la que se muestra cordial, aunque distante, directo y resolutivo, nada impostado.

Está deseoso de hablar de su nueva novela, ‘Un largo camino’ (Salamandra), la primera escrita después del extraordinario reconocimiento de la Academia Sueca y que llegará a las librerías españolas el 2 de octubre. Se detiene a hablar de sus protagonistas, Karim, Fauzia y Badar, tres jóvenes cuyos destinos se cruzan en el Zanzíbar de los 90 (la historia se prolonga a lo largo de tres décadas) y entre los que surge el poderoso vínculo de la amistad, como si los conociera y sufriera y gozara con ellos, como si sus vidas le importaran. Porque le importan. Y eso lo sabe el lector, y lo disfruta.

-Lo que se refleja en los tres protagonistas, Karim, Fauzia y Badar, no es tanto la clase social como la diferencia entre quienes tienen poder y quienes no. Como novelista, ¿de qué forma le interesa explorar qué hacen las personas cuando les tocan unas cartas determinadas?

-Exactamente, yo no podría haberlo expresado mejor, ese era mi interés en ellos. No son tan diferentes al principio, no empiezan siendo hijo de un millonario y de un campesino, empiezan en lugares similares y cada uno se enfrenta a obstáculos en su vida. La pregunta es, precisamente, cómo lidian con lo que la vida les ha dado, cómo lo afrontan. Ese era mi interés.

-¿Qué espera que los lectores saquen de esa exploración del poder?

-En primer lugar, espero que disfruten leyendo. En segundo lugar, me gustaría mostrar cómo las personas toman decisiones y también las razones de esas decisiones. Karim, por ejemplo, puede decidir, pero no todos tienen esa posibilidad. Me interesa el proceso por el cual las personas se abren camino, pero también debatir qué es lo correcto.

-Pero… ¿cómo sabemos qué es lo correcto? Ese es el problema.

-Sí, pero probablemente sepamos qué es lo incorrecto. Aunque no sepamos qué es lo correcto, sabemos lo que no está bien.

Me interesa el proceso por el cual las personas se abren camino, pero también debatir qué es lo correcto. Aunque no sepamos qué es lo correcto, sabemos lo que no está bien

-Hablemos un poco del turismo. En su breve libro ‘Un lugar pequeño’, Jamaica Kincaid dice que «un turista es un ser humano feo». En su novela, Badar pasa gran parte de la historia trabajando en un hotel.

-Jamaica se refiere a Antigua, una isla mucho más pequeña que Zanzíbar, pero con gran éxito como destino turístico. Han aprendido a vivir con ello, aunque a Jamaica no le gusta la idea. Lo que le desagrada en particular es la forma en que el turismo ha corrompido toda la cultura cívica, incluyendo al gobierno, al primer ministro, todos están en manos de los inversores turísticos, no solo de los turistas, aunque también está muy enfadada por la negligencia de los turistas con el lugar.

-¿Y en el caso de Zanzíbar?

-El turismo en Zanzíbar es un fenómeno de finales de los 80 y principios de los 90. Antes no había turismo e incluso entonces era de mochileros. En los últimos 20 o 30 años ha empezado a surgir un turismo más de lujo, donde se ve a esta gente que viene y se aloja en una especie de, ¿cómo se dice?, todo incluido. ¿Por qué elegí escribir sobre el hotel? Me encantó la idea, fue una de las primeras cosas que tuve. Además, ese tipo de hoteles son en realidad propiedad robada, casas que el gobierno confiscó después de la revolución. Se vendieron a bajo precio a amigos y miembros del gobierno, quienes luego las convirtieron en hoteles. Él trabaja en eso y conoce a turistas. Pero todo es muy extraño, la gente no está acostumbrada, todo es nuevo y, por lo tanto, la posibilidad de corrupción, la posibilidad, supongo, de cierto caos.

Abdulrazak Gurnah, en su casa de Canterbury (Reino Unido), tras saber que había ganado el Premio Nobel en 2021. / Facundo Arrizabalaga

-Los protagonistas del libro leen con frecuencia. Para algunos, la lectura es algo más instrumental, mientras que para otros es casi una vocación o, al menos, una forma de autoconocimiento. Me pregunto qué es para usted.

-Me encanta. No significa que vea la vida a través de los libros, pero a veces recuerdo algo que he leído mientras observo algo o pienso en lo que he presenciado. En definitiva, leer es una práctica cultural crucial.

-En su discurso del Nobel dijo: «Nuestras historias eran parciales, silenciosas sobre muchas crueldades. Nuestra política fue racializada y condujo a las persecuciones que siguieron a la revolución».

-Lo que se suprimió, para que no fuera de conocimiento público, fue la historia de la dominación y la esclavitud en África Oriental y eso luego se convirtió en motor de la revolución, lo cual es una distorsión de esa historia. Eran historias parciales, una parte contaba una historia con un propósito egoísta y la otra una historia llena de tristeza. Ambas son parciales, no cuentan la historia completa. Es una característica de lo que podríamos llamar ‘narrativa nacional’, no es algo exclusivo nuestro. Las ‘narrativas nacionales’ tienden a suprimir la parte que no les gusta y a privilegiar la parte noble, buena, progresista. Pero en un lugar pequeño estas historias parciales se convierten en la polarización de las sociedades y de la política, no es posible tener… no lo era entonces, ahora está mejorando, pero en aquel entonces no era posible alcanzar ningún consenso ni acuerdo, esas divisiones permanecen inalteradas.

-El exilio es una experiencia que muchos de sus personajes viven. Aunque el suyo no fue un exilio político, sí buscaba asilo en algún lugar, no podía quedarse donde vivía. 50 años después de que usted se marchara de Zanzíbar, el número de refugiados sigue creciendo. ¿Qué dice eso de nuestro mundo?

-Dices exilio, dices refugiados, dices asilo, todo a la vez. Y eso es lo que nos ha pasado: la narrativa pública ha perdido la capacidad de distinguir entre esas personas, hablamos de los tres como si fueran la misma persona. Un refugiado es algo especial. Un refugiado es una persona cuya vida está en peligro, por eso es un refugiado. Eso es diferente de lo que vemos por ejemplo en el Mediterráneo, donde se trata de personas que buscan una vida mejor, lo cual también implica cierta privación, escapan de una situación de privación, quizás de falta de trabajo, de pobreza. Pero es muy diferente que sus vidas corran peligro, como los refugiados de Siria hace unos años, o Afganistán.

Permitir que la gente se ahogue porque no envías barcos a ayudarlos, o encerrarlos en cuanto lleguen, o golpearlos, o lo que sea no es la solución

-¿Y usted?

-Mi vida no corría peligro, pero me fui. No era un refugiado. Me fui porque cerraron las escuelas y yo quería estudiar. Pero no me dejaban irme, no sólo a mí, a cualquiera, era imposible conseguir un pasaporte. Así que la única forma de salir era también ilegalmente, sin pasaporte y consiguiendo alguna documentación que te permitiera entrar en Gran Bretaña. No fue por miedo a perder la vida, fue por el deseo de una vida diferente. Así que no soy un refugiado ni tampoco un exiliado, porque un exiliado es alguien que abandona su hogar por principios políticos o como parte de un gobierno que ya no lo es. Nada de eso. Solo era alguien que quería hacer algo útil. El fenómeno actual de grandes cantidades de personas de África que vienen a Europa, y también de Latinoamérica intentando llegar a EEUU, es relativamente nuevo, de hace unos 50 años, al menos para los africanos. Un gran número de jóvenes, sobre todo hombres jóvenes y a veces familias enteras, intentan entrar en Europa. Y eso demuestra dos cosas. Una es la nueva condición del mundo: la gente conoce el mundo, sabe que en otros lugares hay mucha más prosperidad, se vive mejor, y por eso quieren algo de eso de una manera que quizás no se les hubiera ocurrido hace 50 años. Y la otra es, claramente, la gran cantidad de personas desempleadas en África, en otras palabras, la creciente privación. La población africana ha crecido enormemente y por eso tenemos a todos esos jóvenes talentosos y enérgicos, sin trabajo, que arriesgan sus vidas. Así que no lo sé. Pero, permitir que la gente se ahogue porque no envías barcos a ayudarlos, o encerrarlos en cuanto lleguen, o golpearlos, o lo que sea, esa no es la solución.

-Le cito: «Soy de allí. En mi cabeza. Ahí es donde vivo». Es como si tuviera dos vidas, dos existencias paralelas, una en Inglaterra y otra en Tanzania. ¿Es así?

-Sí, es muy sencillo. Cuando has vivido en un lugar y te has ido a vivir a otro, eso no significa que se apague, como cuando apagas una luz, continúa, continúa en la imaginación y sigue siendo parte de la carga de tu vida, todas las cosas que recuerdas, tus pérdidas, tus afectos. Y no tienes que ser escritor, es así para todos los que han tenido que mudarse a otro lugar, especialmente si el proceso ha sido traumático, si no sólo requiere una decisión. Cuando tienes que dejar tu país, a tu familia, vivir en la pobreza, pasar por tantas dificultades, todo el tiempo estás pensando en lo que dejaste atrás, no solo con cariño, también con culpa. Estás viviendo en dos mundos. Así que, cuando me preguntan, después de todo este tiempo viviendo en Inglaterra, dónde está mi hogar, digo que esos lugares son mi hogar. Pertenezco allí, pertenezco aquí.

-Usted ha apoyado movimientos como BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones). En unos días se cumplirán dos años de la guerra. ¿Cómo ve el futuro del pueblo palestino?

-Lo veo bastante sombrío. Es muy triste. No sé qué más decir. Todos lo estamos viendo ocurrir ante nuestros ojos y, aunque hay todo tipo de voces, tanto de líderes nacionales como morales, periódicos, manifestaciones, parece que, entre ellos, Israel y EEUU, siguen diciendo: «Sigan adelante, hagan lo que quieran». Y lo que sea que quieran parece ser destruir Gaza y posiblemente expulsar a tanta gente como puedan. Por el momento, parece que los están expulsando enviándolos a la otra vida, por así decirlo, porque no pueden ir a ninguna parte. Y lo están haciendo allí y en Cisjordania. Así que es realmente un genocidio.

-Lo que me lleva a plantearme qué hace que la literatura sea importante para la sociedad. ¿Cree que los autores tienen algún deber?

-No creo que la literatura tenga un deber, no. Creo que hay que pensarla desde el punto de vista de su recepción. Si como lector te resulta informativo de cierta manera y quieres hacer algo al respecto, ya está. Pero no creo que te propongas escribir un libro que le diga a la gente: «Haz esto o aquello, o cree esto o aquello». Creo que la literatura funciona haciendo que el ejercicio de involucrarse con ella sea placentero. En el proceso podríamos descubrir que comprendemos la situación que describe mejor que antes, o tal vez simplemente nos tranquilice saber que eso es lo que pensamos y tiene sentido, pero también que es nuestra humanidad compartida.

Un largo camino

Abdulrazak Gurnah

Traducción de Rita Da Costa

Salamandra

304 páginas. 22 euros

A la venta el 2 de octubre