“Narraciones muy originales y con calidad literaria. Transpiran cierta sensualidad, pero sin llegar a la pornografía, el cuento de las lesbianas está contado como si se tratase de dos amantes normales y se descubre el secreto en la última línea”. Así describía el informe (benévolo, por suerte) de la censura franquista el primer libro que publicó Carme Riera, ‘Te deix, amor, la mar com a penyera’, donde se contaba la historia de amor entre una alumna de 15 años y su profesora con la que la mallorquina debutó en 1975.

Han pasado 50 años desde entonces y Riera, hoy autora consolidadísima con docenas de títulos a sus espaldas, casi todos los premios y, entre otras muchos otros cargos, presidenta de CEDRO y vicedirectora de la Real Academia Española de la Lengua, hace ahora balance de medio siglo dedicado a la literatura en ‘Gracias’ (Alfaguara / Edicions 62), donde agradece la fidelidad a sus lectores y especialmente a las lectoras, “porque son ellas, sobre todo, las que más leen”.

La prudencia de Riera es probablemente la culpable de que no se refiera a sí misma como una pionera, pero lo cierto es que abrió camino en lo que hoy llamaríamos literatura queer y también se adelantó varias décadas al boom literario sobre la maternidad con ‘Tiempo de espera’, un diario de embarazo que empezó a escribir con su futura hija, entonces en el vientre, como destinataria. “Cuando me lo decís pienso que sí, que quizá fui pionera, pero a mí me salió de una manera absolutamente natural”, dice quitándose importancia. En ‘Gracias’ explica que la primera persona del plural sin género en catalán, el ‘nosaltres’, le sirvió para mantener el enigma de las dos amantes hasta el final en ‘Te deix’ (aunque algún crítico despistado le afeó que Marià se acentuaba) y que sudó con la traducción al castellano, donde optó por el “tu y yo” para no desvelar la sorpresa final. De aquel debut Riera recuerda su primer y catastrófico San Jordi (firmó un solo libro), pero las cosas cambiaron rápidamente tras la publicación: el boca oreja hizo que el librito se convirtiese en un título muy recomendado, regalado y leído a semiescondidas, con el placer añadido de lo clandestino, y así hasta las 40 ediciones. “El éxito fue brutal. Hizo que yo pensara que tal vez sí que podía escribir más”, confiesa.

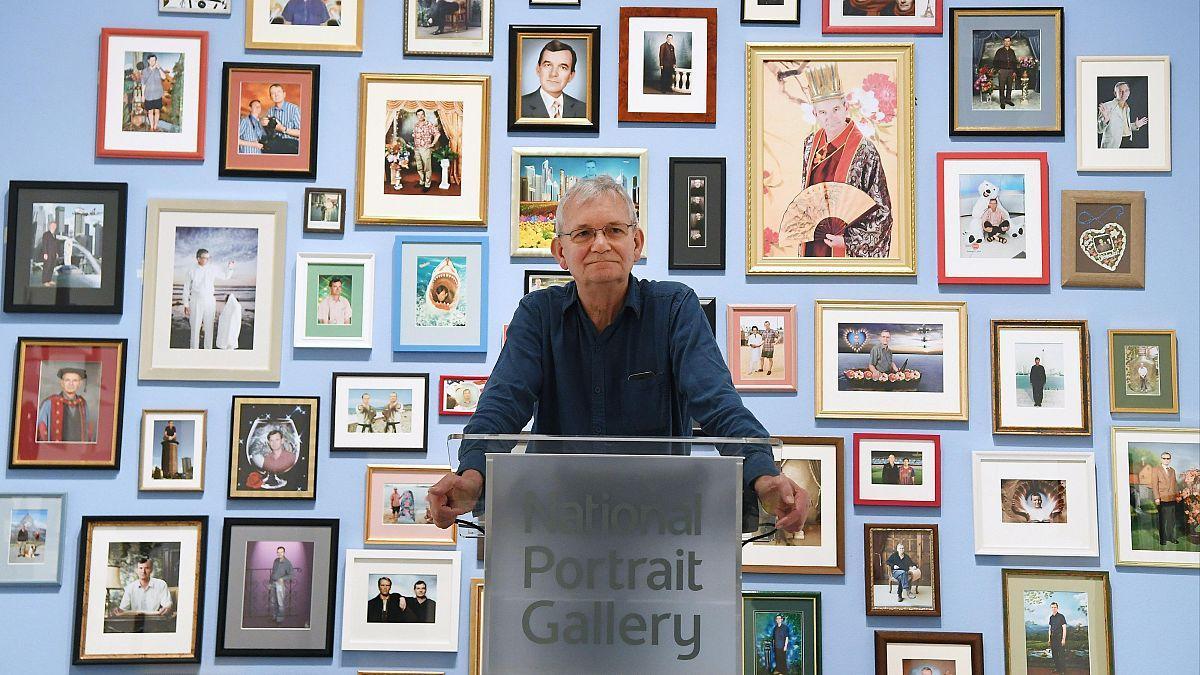

La escritora Carme Riera. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Antenas abiertas

“Cuando escribí ‘Tiempo de espera’ no había nada publicado sobre la maternidad. Busqué precisamente si había diarios de embarazo. Había diarios de guerra y diarios de enfermedad, pero no de embarazo, que es también una experiencia extraordinaria. Es cierto que ahora hay un boom sobre la cuestión materna y muchísimas reflexiones, no aquellas guías estúpidas sobre lo que tenía que hacer una embarazada, como comprarse un traje holgado”. ¿Fue intuición entonces, o un gesto político? “Los escritores tenemos unas antenas abiertas que captan lo que está en el aire y que las personas normales, digo normales en todo el buen sentido de la palabra, las que no escriben, no ven. Pero esos temas están ahí. Y por eso cuando escribes sobre ellos, a muchos les interesan. Me pasó con el amor lésbico, con la cuestión de la maternidad y con los judíos conversos, otro tema que nadie había tratado en Mallorca, hasta ‘El último azul’”.

Sobre el futuro de la literatura, Riera se muestra tirando a escéptica. No se cree las cifras superlativas que hablan de récord de ventas. “La gente lee manuales de autoayuda y libros prácticos. La literatura ha sido ya sustituida por las series. Leer quiere decir prestar atención y que tu imaginación funcione a través de las palabras. Cuando ves una serie no tienes que crear nada, lo tienes todo ahí delante. Estamos ante un cambio brutal, absoluto, mucho más que el que supuso la imprenta”.

Vicedirectora de la RAE

Riera es una de las 11 académicas de los 46 miembros de la Real Academia Española. En 2023 la nombraron vicedirectora. Ingresó en 2013, fue la octava mujer en hacerlo en 300 años de historia de la institución. Lo hizo con un discurso en el que recordaba una anécdota que también recoge en ‘Gracias’: sus problemas para aprender a leer. No lo hizo hasta los siete años, cuando sus profesores habían tirado la toalla (le llegaron a decir a sus padres que era “retrasada”), hasta que su padre le leyó ‘La sonatina’ de Rubén Darío. “Me pareció un texto tan maravilloso que me lo aprendí de memoria y mi padre me dijo: si esto te ha gustado tanto, imagina cuando aprendas a leer. ¡Podrás leer lo que quieras! Entonces me pusieron un profesor particular, que les dijo a mis padres que tonta no era, quizá distraída. No sé si debía ser un poco disléxica. A partir de entonces la lectura me fascinó. Y siempre pienso que si en vez de nacer aquí, en Mallorca, hubiera nacido en Argel, 300 millas náuticas al sur, hubiera sido analfabeta. Qué suerte tenemos en el fondo”.

Sobre la RAE, Riera opina que “en todas las grandes instituciones pasa lo mismo”. “Hay pocas mujeres en todas partes. Especialmente en la cúspide. Estoy segura de que la RAE cambiará. El problema es que tienes que demostrar para cualquier puesto de trabajo que estás a la altura, y a veces las mujeres prefieren quedarse en casa porque les apetece hacer otra cosa que no sea trabajar todo el día”.

Distopía mallorquina

¿Qué es lo próximo que escribirá? “Mi primera distopía, un género que nunca he probado”, adelanta. La situará en Mallorca, uno de los ejes gravitacionales de su literatura, la isla donde hoy, confiesa, lo pasa mal, y el turismo formará parte de la trama. “Acabo de llegar de allí y claro, finales de septiembre es maravilloso porque hay menos turistas y la vida parece como más amable, pero en agosto no puedes pasar por las calles. En realidad, a la mayoría de turistas les da igual estar en Palma de Mallorca que en Sebastopol, porque tampoco van a enterarse de nada. Lo único que hacen es degradar el medio. Me pone muy triste”.

Cervantes gay, ¿si o no?

Por último, pregunta obligada para una ilustre experta cervantina como es ella: ¿qué le ha parecido ‘El cautivo’? “No la he visto todavía. Pero pero Amenábar tiene, como cualquier creador, todo el derecho a pensar que Cervantes era homosexual o cualquier otra cosa. Cervantes siempre ha sido interpretado según la época, de un modo u otro. A finales del XIX, como tenían que elevarlo al altar del gran clásico nacional, se decía que nunca estuvo en la cárcel. Creo que es la manera de ver a Cervantes desde esta época y en ese sentido me parece un punto de vista aceptable. Si me preguntas si yo lo creo, no, creo que Cervantes no tenía ninguna veleidad gay”.

Suscríbete para seguir leyendo