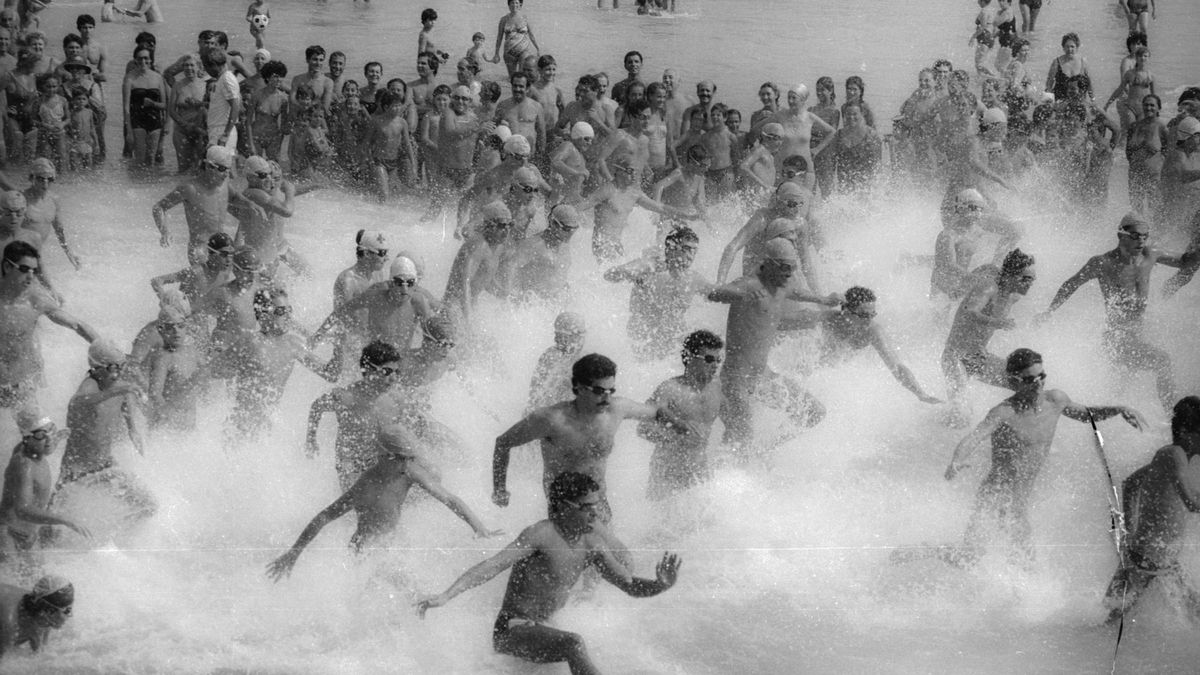

El cronómetro se paró en una hora y treinta segundos. Luis Asensi, el célebre «tragamillas» sonrió para sí desde la meta. El histórico nadador alicantino, de 51 años, conservaba así su récord en la Vuelta a la Escollera, la prueba que él mismo aquel verano de 1975 había rescatado del olvido de la ciudad. Aquella carrera en las aguas del Puerto y del Postiguet había regresado por la puerta grande, con 218 nadadores, nutrido público y clubes venidos de toda España. En la larga nómina de participantes, entidades históricas como el Canoe de Madrid o el Club Natación de Sabadell y los alicantinos Eldense o Bahía.

En aquella edición, la decimoctava, la de la resurrección de una prueba ilustre que abría las secciones deportivas de los periódicos de los años treinta y a los que diarios como el Rik-Rak dio tanto lustre, se impuso el catalán Antonio Castelló, que llegaba a la meta de la escalinata de la reina cuando el reloj marcaba 1 h 00 min 30 s. De esta manera los 58 minutos de Asensi, récord de aquella prueba de 4.500 metros de recorrido, quedaban todavía intactos. Castelló no sería el único premiado, pues había más de un centenar de trofeos y medio millón de pesetas de presupuesto para la organización.

Aquel día de fiesta de fin de verano contrastaba con el hastío con el que convivía la Colonia Requena, otros de los barrios que reclamaban una vida mejor en aquella Alicante de finales de dictadura. Sin alumbrado -comentadas fueron las velas para paliar aquella boca de lobo- y con una proliferación de ratas, basura y reyertas que inquietaban a los vecinos del barrio y de las zonas colindantes. El periodista que firmaba la noticia en INFORMACIÓN era lapidario: «El barrio, por no tener, no tiene ni fiestas ni patrón». No muy lejos, en San Agustín, se celebraban sus días grandes con verbenas, cornetas y tambores.

En la última semana del mes de agosto de 1975 los taxistas perseguía una subida de ocho pesetas para los días festivos y servicios nocturnos. También elevaban la voz los vecinos del Pla, cuya queja radicaba en la presencia de la iluminación de Hogueras en las calles de San Mateo, General Elizaicin y Padre Esplá. «Nos huele que las van a dejar ya para Navidad», lamentaban. Un problema que, 50 años después, nos sigue sonando común. En el centro de la ciudad un negocio privado se postulaba como uno de los salvadores del repetido problema del aparcamiento en Alicante: en un solar de la calle Quintana se construía un párking con 220 plazas y siete plantas. Todavía hoy lo identificamos.

Más allá de las fronteras comarcales, en Santa Pola comenzaba la cosecha de la sal, de donde salía más de la mitad de la producción nacional. Las cintas transportadoras, los tractores y las camionetas habían sustituido a las vetustas vagonetas que arrastraban los bueyes entre aquel hipnótico color rosáceo de las aguas. Las salinas databan de la última década del XIX, años en los que la antigua albufera de Elche y la desembocadura del Vinalopó cambiaron su dedicación de la pesca a la explotación salinera.

De enhorabuena estaban en Crevillente, cuya Coral se marchaba a competir a la Europeade. Y también sonreían en Gata de Gorgos, donde las operaciones ida y retorno de las vacaciones por el Mediterráneo habían hecho de ella un municipio estrella porque la carretera atravesaba el pueblo de cabo a rabo. «El bazar de la 332», titulaba este diario. La gente paraba en el municipio para comprar a pie de calle mimbre, cestería, palmito o cerámica. No tan buen humor tenían los empresarios de la uva de mesa, imprescindibles a nivel nacional para los meses venideros, que aseguraban que la cosecha de aquel año iba a ser inferior al del anterior. «La cantidad de agua ha hecho que caigan muchas cepas, aunque sí ha sido efectiva la defensa antigranizo con cohetes y quemadores de yoduro de plata», decía uno de ellos.

Suscríbete para seguir leyendo