Javier Ovelar aprendió el oficio de su familia. Tiene 34 años y se dedica a la ganadería “desde pequeño”. En la montaña de Asturianos, un modesto pueblo de la comarca zamorana de Sanabria, cuenta con 600 vacas y unas 200 yeguas.

Desde hace cuatro años espera la autorización para desbrozar el monte. Pero en lugar de eso, de una simple firma que nunca llega, se ha encontrado con una inmensa ola de fuego que ha calcinado la zona y ha puesto en peligro su modo de vida.

“En la sierra ha ardido todo. Yo he perdido tres pajares y seguro que algún ternero pequeño también se ha quemado. El fuego se frena en las zonas que están limpias y si nos hubieran dejado actuar, probablemente hubiéramos limitado los daños”, cuenta.

En la instancia que presentó a la Junta de Castilla y León reclama realizar “desbroces silvopastorales”. Una actividad financiada con fondos europeos, que depende de las directrices comunitarias, la legislación nacional y, en última instancia, del visto bueno de un funcionario autonómico.

Son los técnicos forestales del territorio quienes deben llevar a cabo estos trabajos.

“Lo que pedimos es pasar por la zona con tractores para quitar la maleza, de modo que nosotros conseguimos comida para los animales y en el monte quedan lo que llamamos praderas. Pero seguimos sin poder hacerlo”, explica.

Estas praderas son superficie lisa que actúa de cortafuegos. Es quizás una actuación de mayor envergadura, pero Javier conoce el lenguaje del campo y las reglas que lo dominan.

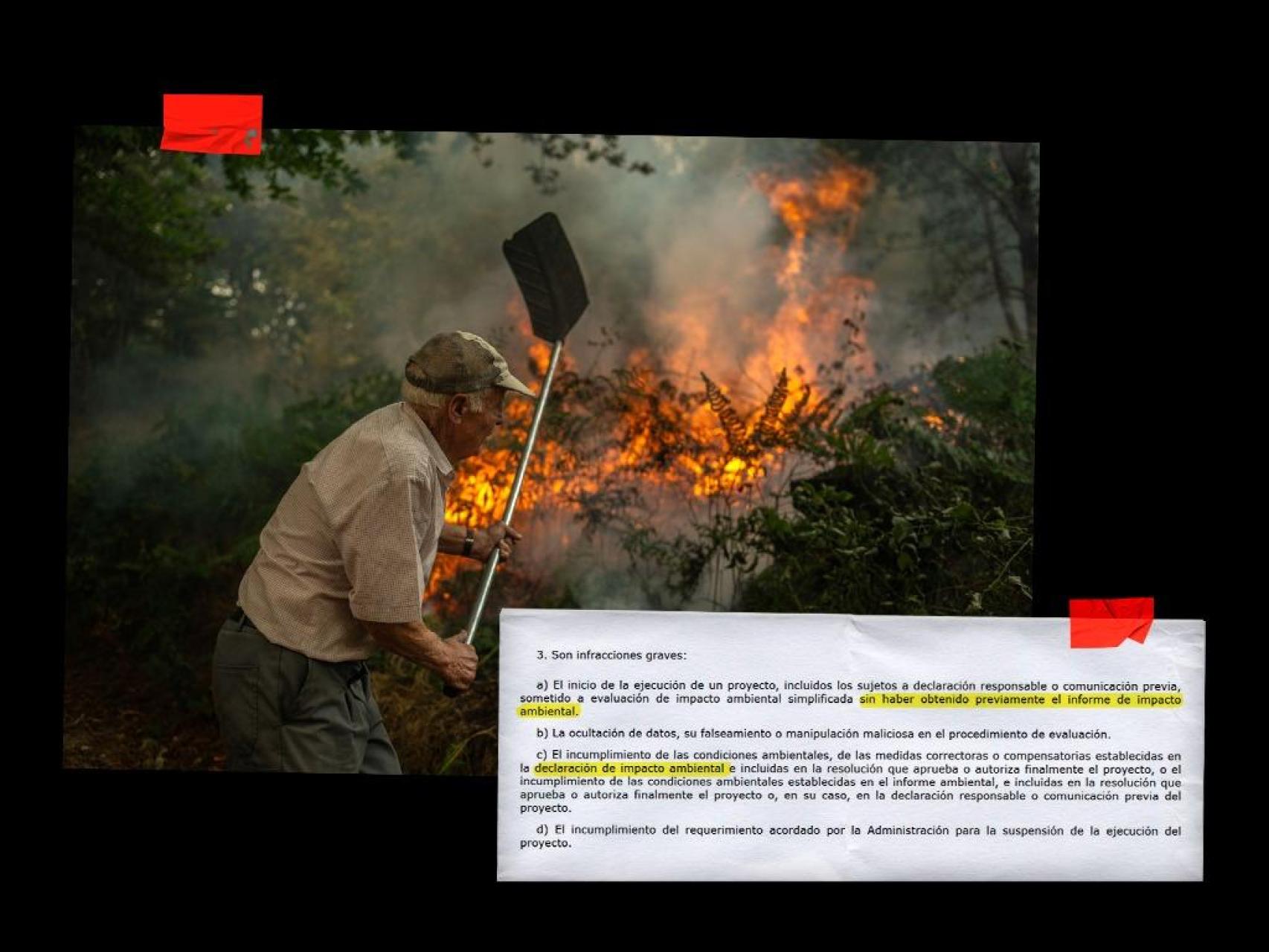

Ganaderos de la comarca de Sanabria tratan de proteger a sus animales del fuego.

“Un día acompañamos a los equipos de la Diputación de Zamora con una máquina que trajeron para limpiar los pueblos y si hablabas con los guardias forestales no te dejaban salirte de la orilla del camino ni tocar un simple carrasco, que es como una rama gorda”, se queja.

El lamento se ha convertido casi en una letanía entre los -pocos- habitantes que quedan en las zonas más afectadas por los incendios de este agosto, que han arrasado unas 400.000 hectáreas. Javier es una excepción, uno de los pocos ganaderos jóvenes que se aferran a la tierra.

Los paisanos de estas zonas rurales, cada vez más despobladas, reclaman poder realizar tareas ordinarias en unas tierras que nadie conoce como ellos y que podrían prevenir los incendios o, al menos, limitar su propagación.

La España protegida

Cualquier actividad de este tipo está prácticamente vetada en un tercio de la superficie de España, considerada zona protegida. Ya sean parques naturales, reservas o áreas de la Red Natura 2000, pero el 31% del territorio no se puede tocar sin antes no se ha activado un lento procedimiento burocrático.

“En estas zonas prácticamente no se puede mover ni una piña. Y en el resto del territorio pueden acabar autorizándolo pero hay tanta burocracia que lo hacen casi imposible; la gente se aburre y se va», asegura Paco Castañares, uno de los mayores expertos en la gestión de incendios de nuestro país.

Esto produce, según él, la «acumulación de vegetación que después actúa como combustible cuando se produce un fuego”,

Antiguo director general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y hoy presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR), Castañares y otros expertos han cuantificado lo que esto supone.

“En la vertiente atlántica tenemos un 38% de superficie protegida y un 55% que se termina quemando; es decir, estas zonas están mucho más expuestas. Mientras, en la vertiente mediterránea, no hay mucha disparidad entre el territorio protegido y el que se quema, pero la intensidad de los incendios en estas zonas es un 20% mayor”, ilustra.

Un voluntario trabaja mano a mano con las brigadas forestales en la provincia de Zamora.

Castañares insiste en que apagar las llamas en los actuales incendios de sexta generación es una tarea casi imposible que sólo se consigue cuando el clima acompaña. Y defiende que los esfuerzos hay que centrarlos en la “gestión forestal”, impidiendo que se acumulen restos de materia orgánica en los montes.

Según sus cálculos, actualmente hay 60 millones de toneladas de vegetación que actúa como “combustible” en los incendios. Una cantidad de maleza, rastrojos y restos orgánicos que si se recogiera y se utilizara para la generación de energía, “sería el equivalente a unos 105 millones de barriles de petróleo, o lo que es lo mismo, el 20% del consumo de petróleo de nuestro país”.

“Antes los incendios se apagaban con más facilidad porque había más gente viviendo del campo que se dedicaba a recoger estos restos. Pero si la gente desaparece, crece el matorral; y si a los pocos que quedan no les permites hacerlo, el problema es aún mayor”, sostiene el antiguo director general de Medio Ambiente extremeño.

La responsabilidad vuelve a recaer en todas las instituciones, ya que es la Comisión Europea la que impone ciertas reglas supranacionales, el Gobierno central quien establece un marco común a nivel nacional y las autonomías las que deciden las políticas sobre el terreno dentro de sus límites geográficos.

“No se puede someter a la gente del campo y de los pueblos a unas normas absurdas que se encarga de aplicar un tipo o una tipa de ciudad, que conoce el campo de los fines de semana y pretende decidir cómo se hacen las cosas allí”, sentencia Castañares.

Él mismo pone el ejemplo de los últimos incendios en los Picos de Europa o en el municipio leonés de Posada de Valdeón. Pero se podría aplicar a Las Médulas o a otras tantas zonas arrasadas por el fuego.

Multas de 3.000 euros

En Quintela, una aldea perteneciente al municipio de Oencia, en León, viven los hermanos López Balboa. José, de 61 años, el menor de ellos, asegura que “a ocho metros de cada lado del río no se puede tocar ningún árbol”.

“Mira el río, ¿cómo no va a pasar el fuego por ahí si está todo lleno de maleza? Ni lo limpian. Antes lo hacía la gente de aquí y el cauce servía de cortafuegos, pero después prohibieron cortar todo”, contaba a José Ismael Martínez, enviado especial de este periódico a la zona.

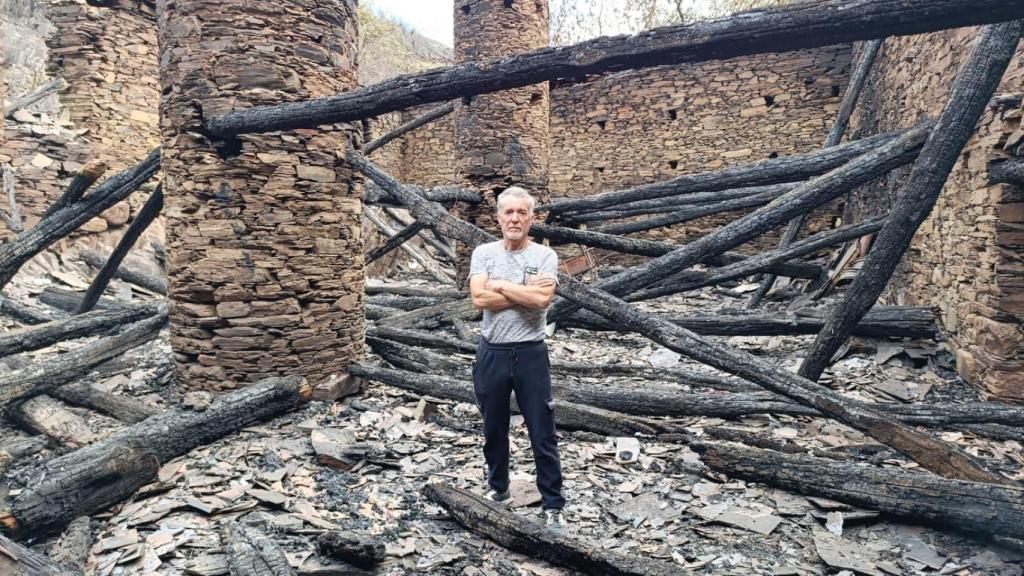

En los restos del pajar que compartía con sus hermanos ahora sólo quedan restos de teja y madera quemada. “Si quieres limpiar un castaño, hay que sacar un permiso, que es una tontería. Te lo pueden dar, pero ya tienes que ir allí, hacer los papeles, lo tienen que talar ellos… No dejan hacer nada, son todo trabas”.

“Las zonas rurales las están dejando olvidadas. Es como si nos quisieran echar de aquí”, protesta.

José López Balboa, vecino de Quintela, pedanía de Oencia (León), en los restos del pajar que comparte con sus hermanos.

El Gobierno aprobó la Ley de Parques Nacionales en 2014, pero después las comunidades establecen sus planes específicos para cada uno de estos lugares. Quienes se encargan de vigilar la zona son la Guardia Civil, el Seprona y los guardias forestales, responsables de hacer cumplir las órdenes que vienen de arriba.

La norma dicta, de forma genérica, que se aplicarán sanciones “a las conductas que tengan lugar o afecten a un parque natural concreto”. Para poder actuar en ellos es necesario una evaluación favorable de impacto ambiental y los trabajos sólo les están permitidos a los técnicos forestales de la administración correspondiente.

Pero después, Paco Castañares pone el ejemplo de Monfragüe, en Extremadura, donde en los periodos de reproducción de especies como el buitre negro o del halcón peregrino “no se puede tocar nada. En la práctica, esto supone que de enero a septiembre las tareas en los montes están prácticamente paradas”.

Articulo 55 de la Ley de evaluación ambiental de 2013.

La ley de Evaluación ambiental de 2013 establece sanciones, con multas coercitivas de hasta 3.000 euros para infracciones leves como pueden ser la retirada de matojos que reclama la gente del campo.

En el caso de intervenciones que supongan un daño ambiental mayor y se consideren como «muy graves», las sanciones pueden llegar a los 2,4 millones de euros.

Intervención o inversión

La cuestión está clara: el monte necesita una mayor atención, pero los diferentes colectivos difieren en el modelo.

Pedro Barato, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) señala que “el Ministerio de Transición Ecológica lleva años cometiendo absolutas barbaridades”.

“Todos estamos a favor del ecologismo. Pero bajo la premisa de un falso ecologismo, se ha apostado por prohibir, multar, limitar, en lugar de prevenir que se produzcan los fuegos. Nosotros les hemos pedido limpiar los cauces de los ríos, generar balsas, y no nos dejan”, afirma.

Desde Asaja señalan que “quién sabe ocuparse del campo mejor que un agricultor”. Y su presidente insiste en que “se están cometiendo los mismos errores que en la dana de Valencia, donde las políticas medioambientales también impidieron desviar el cauce del río para evitar inundaciones”.

El presidente del Gobierno ha reclamado un “pacto de Estado contra la emergencia climática” y en el PP le han respondido que “no se puede apagar los incendios con ideología”.

No se trata de negar los efectos del cambio climático, considera Paco Castañares, sino de “no salirse por la tangente y trabajar en un modelo homogéneo para todas las comunidades en cuanto a la prevención de incendios, con intervenciones básicas que se pueden llevar a cabo”.

Sin embargo, la inversión pública para el cuidado de los bosques que acometen el Gobierno central y las comunidades ha caído desde los 1.742 millones de euros en 2009, año en el que comenzó a impactar la crisis económica, hasta los 1.295 millones de 2022. Es decir, un 26% menos, según datos del último estudio de la Asociación Nacional de Empresas Forestales.

Por eso, las asociaciones ecologistas subrayan que el problema no viene de las leyes ambientales sino de la falta de inversión pública. “El abandono rural es la raíz profunda de estos cambios en el paisaje”, señalan desde WWF.

Según esta asociación, con el “abandono de la ganadería y de los espacios naturales protegidos”, ni siquiera un 30% de los montes de España tienen un cuidado adecuado. La solución, para ellos, es más presupuestos para la gestión de los bosques y unas políticas que promuevan el empleo en la agricultura o la ganadería extensiva.

La presidenta de la Asociación Española de Agentes Forestales, Ingrid Guerrero, también rechaza que todo se solucione dejando intervenir a la gente del campo: “No se puede meter un bulldozer en cualquier sitio y en cualquier momento”.

“Los ayuntamientos tienen la obligación de limpiar estas zonas y cuando se trata de terrenos particulares los responsables son los propios individuos. Si hablamos de los espacios naturales, se solicita un permiso y la Administración se debería encargar de ello”, teoriza.

“Otra cosa es -admite- que haga falta más dinero, más recursos y más medios”.

Brigadas forestales trabajan en la extinción de los incendios en la comarca de Sanabria.

Una visión “edenista”

Pero lo cierto es que a Javier Ovelar, a los hermanos López Balboa y al vecino orensano de Pareisás que ilustra este reportaje, como a otros cientos de personas, se les han quemado sus tierras.

Muchos de ellos han colaborado como voluntarios en la extinción de los incendios, a menudo saltándose las órdenes de las autoridades de abandonar sus pueblos. Sienten que sólo les dejan actuar cuando es demasiado tarde.

El tiempo para pontificar sobre cómo se podía haber hecho mejor ya pasó, pero el momento de pedir responsabilidades es ahora.

El ingeniero forestal Víctor Resco, otro de los científicos más reclamados estos días para hablar de los incendios, considera que “en los últimos 20 o 30 años hemos asistido a un aumento de la carga legislativa, que se ha centrado en aspectos fiscalizadores y punitivos, pero no de prevención”.

A nivel europeo, pone como ejemplo la Política Agraria Común (PAC), que reclama dejar una parte de terreno sin labrar para proteger el suelo. “Esto está muy bien desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático, pero tiene el efecto perverso de que la tierra se abandona y los cultivos que antes ejercían de cortafuegos, dejan de existir”.

Y en definitiva, lo que debería proteger el campo, termina “favoreciendo la propagación del fuego”.

También cita la Estrategia Forestal o la Estrategia de Biodiversidad, aprobadas por la Comisión Europea. En la primera, la palabra incendios apenas aparece. Y el segundo reglamento es el que establece que un tercio del territorio sea zona protegida, con las limitaciones para el cuidado de la tierra que eso conlleva.

En el ámbito nacional, la Ley de Montes de 2003 atribuye a las comunidades autónomas la responsabilidad principal en prevención y extinción de incendios forestales, mientras que la Administración General del Estado proporciona apoyo mediante medios nacionales.

En 2022, tras otra virulenta oleada de incendios, el Gobierno aprobó un decreto que obligaba a las comunidades a establecer planes de prevención, aunque cada una desarrolló un modelo diferente y el Ejecutivo central tampoco ha establecido unas pautas comunes.

Por eso ahora la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo investiga si los ayuntamientos -también obligados- contaban con planes contra el fuego, mientras que el Defensor del Pueblo ha recordado esta semana a todas las administraciones su deber de coordinarse en estas actuaciones.

Pero, como suele ocurrir en estos casos, en el momento de la rendición de cuentas la política española ha vuelto al enfrentamiento más que a la cooperación entre administraciones. Como en la dana y en tantas otras crisis que han llevado a una parte de la ciudadanía a dejar de confiar en los partidos políticos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el incendio de Orallo en Villablino (León), acompañado del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 17 de agosto.

Moncloa

En los últimos años se han aprobado otras normas, como el Real Decreto de 2023 para la evaluación ambiental, que indica que todo terreno forestal que requiera recuperar cultivos debe superar un examen en materia ecológica; o la Ley de Residuos de 2022, que limita la quema de bostas del ganado por las altas emisiones de CO2 que desprenden.

Toda esta batería legislativa tiene su cara A y su cara B. Una óptica medioambiental, que trata de combatir un fenómeno empírico e implacable como el cambio climático; y una visión más cercana a la tierra, donde se suele considerar que estas políticas vienen dictadas desde los despachos sin atender a lo que reclama la gente a ras de suelo.

En el espejo ante el que se exponen estas normas se vislumbra de fondo el fuego de este verano. Cerca de 400.000 hectáreas quemadas, varias vidas perdidas y otras miles de ellas quebradas.

Víctor Resco opina que “hemos creído en una idea edenista del medio ambiente, en una especie de Jardín del Edén, de bosque original. Y en nombre de la reducción del CO2, hemos permitido que los incendios se extiendan por estos mismos montes”.

A Javier Ovelar, que heredó sus tierras y el ganado de sus ancestros, esta perspectiva romántica le queda lejos. Sólo piensa que el fuego le ha vuelto a tocar de cerca y que “entre todos se podía haber hecho mejor”.