Ferdos Agha busca un rostro que no conoce, aunque es parecido al suyo. Desde su tierna infancia, Agha vive obsesionada con una cara que no es capaz de recordar. Unos ojos que dejaron de mirarla hace 43 años. Son de color almendra como los suyos. Esos mismos que se iluminan al describir las bondades del hombre con el rostro difuminado. Aquel hombre que no se fue, sino que se lo arrebataron y, hasta el día de hoy, no se lo han devuelto. Eran tiempos de una interminable guerra civil en el Líbano. Desde entonces, la familia Agha lleva más de cuatro décadas buscando a su padre. Este simple pescador engrosa la desgarradora cifra de 17.425 desaparecidos y secuestrados en aquellos largos, brutales e inacabados 15 años de conflicto civil. Este 2025 conmemoran medio siglo desde su inicio, aún con muchas heridas abiertas.

«No tenía ninguna afiliación política ni nada, y desapareció», rememora Ferdos, sobre su padre Nazih. «Han pasado 43 años y no sabemos nada de él», lamenta desde la oficina del Comité de las Familias de los Desaparecidos y Secuestrados del Líbano (CFDKL, por sus siglas en inglés) en Beirut. Pero ella apenas le recuerda. Es imposible que lo pueda hacer porque apenas tenía dos años y medio cuando lo hicieron esfumarse. A sus cuatro hermanos les costó entender lo que ocurría. El más pequeño sólo tenía cuatro meses. Su joven madre, con 24 años, emprendió la lucha que ahora encarna el vigor sin fin de Ferdos. «Siento que, con todo lo que hago en el comité, estoy alzando la voz de mi padre desaparecido», cuenta a este diario.

Una «causa que pertenece a todos»

Ha costado décadas y décadas que se les escuchara. Y, aún así, sus reclamaciones son residuales. Como mínimo, en la política libanesa. La conmemoración de los 50 años desde el inicio de la guerra civil libanesa la primavera de 1975 ha vuelto a traer a la palestra esta causa aún por resolver. «Es la única causa unificadora y transectaria, porque las familias de los desaparecidos representan un grupo que cruza todas las sectas, todas las religiones, todas las regiones, y todas las afiliaciones ideológicas y políticas del Líbano», explica Wadad Halwani, la fundadora y directora de CFDKL. El país de los cedros se sostiene sobre un sistema multisectario que reconoce oficialmente 18 sectas religiosas repartidas por el territorio que se dividen el poder.

«Por eso, incluso con todas las diferentes versiones de la historia que cada secta se explica para narrar la guerra civil, esta causa pertenece a todos: todos están involucrados y son responsables de encontrar una solución», reflexiona Halwani. Al presentarse, usa su apellido de soltera: Wadad Murad. Pero rápidamente, en su historia de vida, entra Adnan, «mi querido», su marido, el padre de sus hijos y el rostro que, desde hace otros largos 43 años, sólo ve en fotografías. Wadad fue testigo de cómo una tarde de septiembre de 1982 su vida cambiaba para siempre. Siguió hasta la puerta de su casa a los dos hombres armados que se llevaban a su marido de su hogar en Beirut. «Le traeremos de vuelta en cinco minutos», le dijeron. No le ha vuelto a ver desde entonces.

De madres a hijas

Mientras removía cielo y tierra para encontrarlo, todos —»funcionarios del Gobierno, partidos políticos, autoridades oficiales»— le mostraban compasión. «Me decían que lo sentían y que me apoyaban pero siempre añadían: ‘otros han pasado por lo mismo, muchos han presentado denuncias’, aunque seguía pensando ¿quiénes son esos otros?«, cuenta a EL PERIÓDICO desde su amplio despacho, lleno de fotografías de los desaparecidos, en la oficina beirutí del comité. «Empecé a buscarlos y al principio no encontré a nadie», rememora. Pero la radio hizo su magia. Un día de otoño, Wadad llamó a una conocida emisora libanesa y mandó un mensaje para que todos esos otros se encontraran en un punto en concreto para unir fuerzas, para acompañarse.

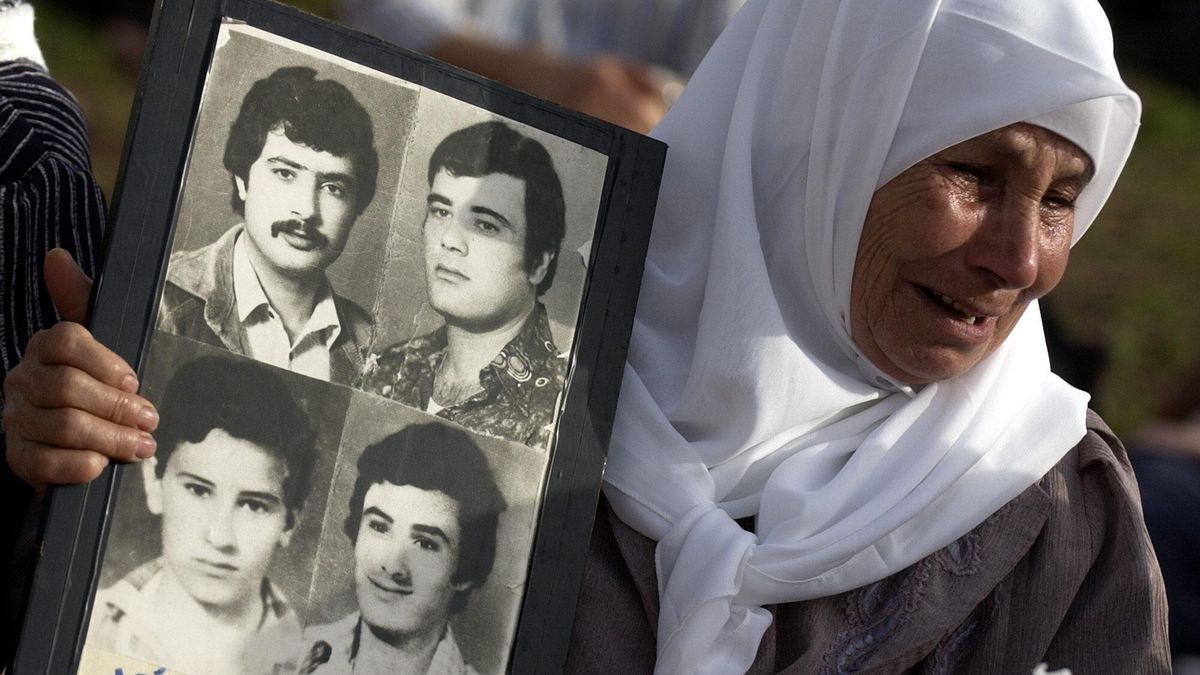

Esos otros resultaron ser otras. «En esa reunión, que tuvo lugar exactamente dos meses después del secuestro de Adnan, acudieron cientos de mujeres, muchas de ellas con sus hijos», recuerda con ilusión, por mucho que haya repetido esta historia centenares de veces. Desde entonces, no se han detenido. Todas estas mujeres siguen buscando a sus maridos, hijos, padres o hermanos. Algunas, como Ferdos, heredaron la causa de sus madres. «Esto ocurre de forma natural, aunque no lo deseábamos; luchamos y nos esforzamos para que esta carga no recayera sobre nuestros hijos, ni sobre nuestros nietos», lamenta Halwani.

Comisión Nacional

Sin embargo, su lucha no ha sido en vano. En el 2018, «después de 36 años de muchas lágrimas, protestas y gritos», según Halwani, el Parlamento libanés aprobó la ley 105 para los desaparecidos forzosamente. «Esta legislación no sólo sentó las bases para el derecho a saber de las familias, lo cual es un gran logro, sino que estableció la Comisión Nacional de los Desaparecidos y Desaparecidos Forzosamente dos años más tarde», cuenta Nour el Bejjani, jefa de programas en el Líbano del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que tuvo un papel principal en la redacción de la ley. No obstante, las buenas noticias duran muy poco en el país de los cedros. Este julio ha expirado el mandato de la comisión sin que sus 10 miembros hayan conseguido mucho.

«No contamos con los recursos necesarios: el presupuesto era muy reducido, desproporcionado al tamaño e importancia de la tarea asignada, y ni siquiera teníamos una oficina», denuncia Halwani, que era miembro de la comisión. Pero las declaraciones de los recién nombrados presidente, Joseph Aoun, y primer ministro, Nawaf Salam, en sus discursos inaugurales —tras casi tres años de doble vacío político— han devuelto algo de esperanza a estas familias, ya que mencionaron la lucha por los desaparecidos. «Si existe la voluntad política, si realmente desean que esta comisión funcione, podrá cumplir su misión profundamente humana y nacional», señala la fundadora del comité.

Para estas familias, la guerra no terminó en 1990 con el Acuerdo de Taif. Ni mucho menos con la ley de amnistía general aprobada al año siguiente. «Fue una amnistía sin condiciones ni contraprestación que amnistió a los perpetradores por los delitos cometidos antes de 1991», explica El Bejjani. Para estas familias, las armas habrán callado pero la violencia continúa y, por ello, su lucha también. «Algunas personas nos preguntan por qué hurgamos en el pasado, como si fuera antiguo, que hemos dejado atrás, nos dan el pésame y nos piden que lo dejemos estar», cuenta Ferdos. «Pero nosotros, no importa cuántos años o días hayan pasado, seguiremos cavando hasta que sepamos la verdad», concluye, con los ojos color almendra brillantes. Como los de su padre.

Suscríbete para seguir leyendo