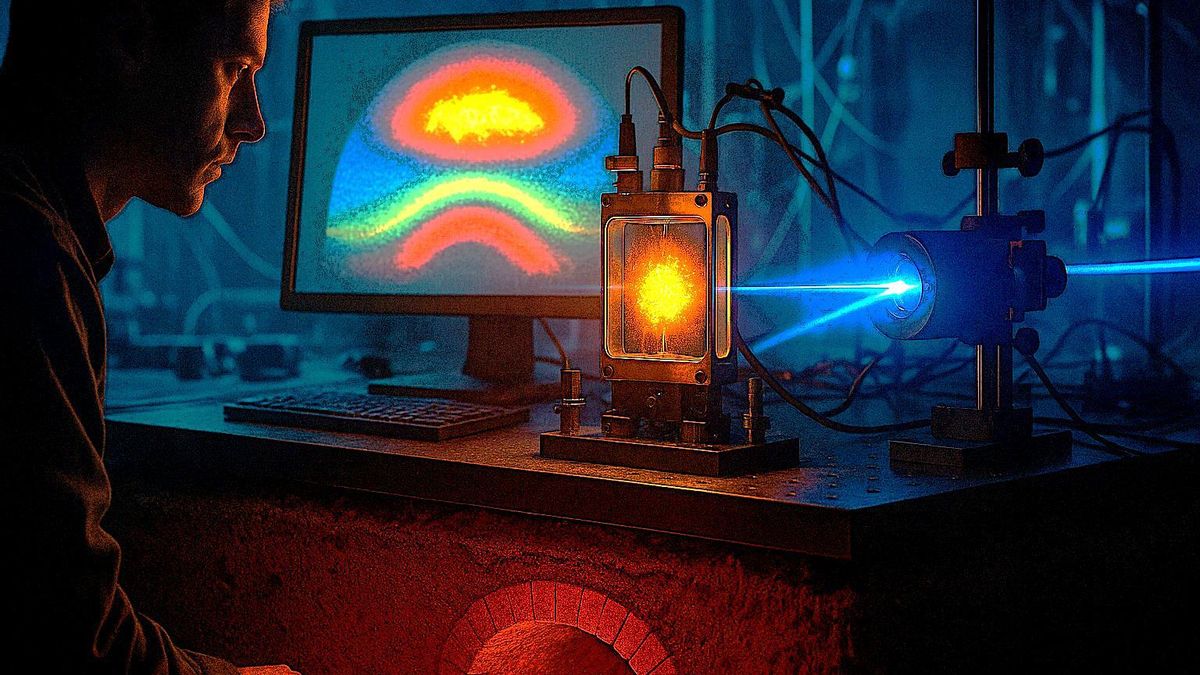

Un prototipo de radar cuántico que “escucha” con una celda de vidrio llena de cesio ha logrado imágenes en pruebas controladas y apunta a transformar la imagen subterránea: usa átomos excitados a estados extremadamente sensibles para convertir el eco de radio en señal óptica, aunque su salida al mercado aún depende de integrar láseres y óptica de laboratorio.

En un laboratorio de Boulder (Colorado, USA), dentro de una sala cubierta de picos de espuma que ahogan los ecos de radio, un pequeño cilindro de vidrio se ha convertido en el inesperado protagonista de un radar. No tiene cables ni antena, pero alberga una nube de átomos de cesio que, con la ayuda de dos haces láser, se comporta como un oído extremadamente fino para detectar ondas de radio.

Con ese receptor atómico, un equipo del National Institute of Standards and Technology (NIST), en colaboración con la empresa RTX, logró localizar placas metálicas, tuberías y una varilla de acero a distancias de hasta 5 metros, con una precisión en la medición de la distancia de 4,7 centímetros. Y lo hizo formando imágenes dentro de esa cámara anecoica, el entorno donde se prueban sistemas que no se pueden permitir confusiones con reflejos indeseados. Los resultados de este trabajo se han publicado en arXiv.

Nube de átomos

El planteamiento tecnológico es original: como cualquier radar, el sistema envía ondas de radio, espera a que reboten en un objeto y mide el retraso con el que regresa el eco para calcular la distancia. La diferencia está en la pieza que escucha ese eco. En los receptores tradicionales, una antena y varios módulos electrónicos se encargan de combinar y traducir la señal.

Aquí, el papel del mezclador y buena parte de la cadena intermedia lo asume la nube de átomos. Los investigadores excitan el cesio hasta unos estados de Rydberg, en los que los electrones más externos quedan tan lejos del núcleo que el átomo reacciona con facilidad al paso de un campo eléctrico. Al atravesar la celda con luz y observar cómo cambia su transparencia cuando una onda de radio está presente, el sistema obtiene una señal limpia a baja frecuencia, lista para ser analizada sin tener que pasar por el desfile clásico de mezcladores y filtros de microondas.

Barrido de frecuencias

La demostración se hizo con un formato de radar muy usado en automoción y telecomunicaciones: FMCW, un barrido continuo de frecuencias. Ese barrido recorre un rango amplio y, al superponerse en el espacio la señal directa del emisor con la reflexión que llega del blanco, queda codificada una pequeña diferencia que revela la distancia.

En este prototipo, el equipo trabajó entre 800 MHz y 4 GHz en un único recorrido, una amplitud suficiente para fijar la resolución en esos 4,7 centímetros que se vieron en las pruebas, y que permitió resolver varios objetos a la vez en mapas bidimensionales, con las curvas características que cualquiera que haya visto imágenes de radar reconoce de inmediato.

Mejores equipos futuros

El interés por este hallazgo no nace solo del efecto demostración. Un receptor así apunta a un futuro con equipos más compactos y versátiles. La celda de vidrio puede ser muy pequeña —del orden de un centímetro— y, al no depender de una antena ajustada, permite cubrir bandas distintas ajustando la luz, no la metalmecánica del sensor.

La promesa, si la ingeniería la acompaña, es clara: menos volumen, menos peso y la posibilidad de adaptar el mismo dispositivo a varias tareas donde hoy harían falta soluciones distintas. De ahí su interés para quienes trabajan con infraestructura enterrada, prospección, arqueología o inspección de obras, ámbitos en los que un georradar que combina tamaño contenido y cambio rápido de frecuencia no es un capricho, sino una mejora operativa con impacto inmediato.

Oído en miniatura

Para validar la idea, el equipo colocó en la sala una placa de cobre del tamaño de un folio, un tubo de acero y una varilla roscada, y conservó fijos el transmisor y el receptor atómico mientras desplazaba los objetos con un pórtico automatizado. El resultado fueron imágenes de escena que mostraban la posición relativa de cada pieza y, cuando correspondía, la diferencia de intensidad esperable entre un blanco con mayor sección radar y otro más esquivo.

El montaje, todavía conectado por fibras ópticas a una mesa de fuera de la sala, fue suficiente para probar que la pieza atómica —ese “oído” en miniatura— puede integrarse de forma eficiente en el conjunto, más allá de experimentos que se limitaban a mostrar sensibilidad en condiciones de laboratorio.

Nadie en el equipo pretende venderlo como sustituto universal de lo existente, como destaca el MIT. Queda trabajo para llevar este ingenio al mercado: integrar los láseres y la óptica en un módulo robusto, mejorar la sensibilidad cuando aparece el desorden del mundo real —ruido, multipath, atenuación— y refinar la gestión de las fugas entre el emisor y el receptor, un problema clásico en cualquier radar que aquí se atenúa con técnicas de ecualización y sustracción de fondo.

Sensores cuánticos cotidianos

Pero el paso dado es nítido: por primera vez, un radar FMCW de banda ancha ha funcionado “en el aire” con un receptor de átomos de Rydberg que mezcla y baja la señal sin acudir a la electrónica de microondas tradicional, y eso desplaza la frontera de lo que cabe en un sensor compacto, señalan los investigadores.

El movimiento encaja en una tendencia más amplia: la de los sensores cuánticos que se cuelan en herramientas de uso cotidiano. Igual que ya hay giróscopos atómicos para navegación o diamantes con defectos que miden campos magnéticos en biomedicina, aquí la mecánica cuántica deja de ser un telón de fondo para actuar como parte útil del instrumento.

El resultado es una pieza concreta con métricas de interés y un plan de mejora razonable. Si el ritmo se mantiene, ingenieros y arqueólogos trabajarán con equipos que, por dentro, sustituyen bobinas y diodos por una nube de cesio y un par de haces de luz, y que convierten un problema de radiofrecuencia en algo que se resuelve en el dominio óptico.