Cualquier habitante de una ciudad europea donde los kilómetros de carriles bici crecen acompasados a las restricciones al tráfico rodado diría que la era de las urbes dominadas por el automóvil ha terminado. Pero Daniel Knowles, periodista de The Economist radicado en Chicago y autor de Carmageddon –Autocalipsis, en traducción libre de la editorial Capitán Swing–, ha constatado que no es así. Y lo cuenta en un libro que alerta de los riesgos que tiene para el futuro de la humanidad que se siga considerando un derecho fundamental la tenencia de automóvil y la libre circulación de puerta a puerta.

Hoy se habla sin parar de la ciudad de los 15 minutos, de metrópolis verdes y amigables en las que todo está a mano, también de movilidad sostenible. Pero un siglo de urbanismo sobre ruedas, de ciudades extensas concebidas para ciudadanos automovilistas, ha moldeado nuestro entorno, y eso no se revierte de la noche a la mañana. «El número de coches que se compran y que están en circulación aumenta sin parar en todo el mundo«, constata Knowles en su libro. Entre 2004 y 2014, el número de vehículos per cápita aumentó en todo el mundo. En la India se triplicó. En China se quintuplicó. Incluso en Europa aumentó un 4 por ciento. «Las emisiones procedentes del transporte han aumentado un 10 por ciento en la última década. Las ciudades que están creciendo más rápido en todo el mundo se extienden sin que se creen apenas redes de transporte público». Mientras, los coches eléctricos prometen limpiar la atmósfera de nuestras urbes, pero también perpetuar un modelo que nos hace más infelices.

Una civilización sobre ruedas

Knowles vive en Wicker Park, un barrio de clase media de Chicago concebido a finales del siglo XIX y que como tantos otros entró en decadencia cuando en los años 50 y 60 del siglo XX le construyeron al lado una enorme autopista, la I-90, también conocida como Kennedy. Hoy vuelve a ser un próspero vecindario reconquistado por profesionales acomodados que a partir de los años 90 llegaron atraídos por las viviendas bonitas y baratas que habían sido abandonadas treinta años antes. Pero la exitosa regeneración de Wicker Park es una excepción en una ciudad donde la creación de las grandes vías destruyó y aisló barrios enteros y contribuyó a su marginalidad.

Estados Unidos es una civilización sobre ruedas. El coche es «nuestro sex symbol nacional», escribió William Faulkner en 1948. No hay nada que el norteamericano medio ame más, «ni a su mujer, ni a su hijo, ni su país, ni siquiera su cuenta bancaria». Y aunque ha logrado contagiar al resto del mundo de esta pasión, sigue jugando –rodando– en otra liga. De media, un estadounidense recorre en coche 21.700 kilómetros al año, 58 kilómetros diarios, frente a los 4.000 kilómetros al año de un ciudadanos británico.

Una ciudad por y para el coche

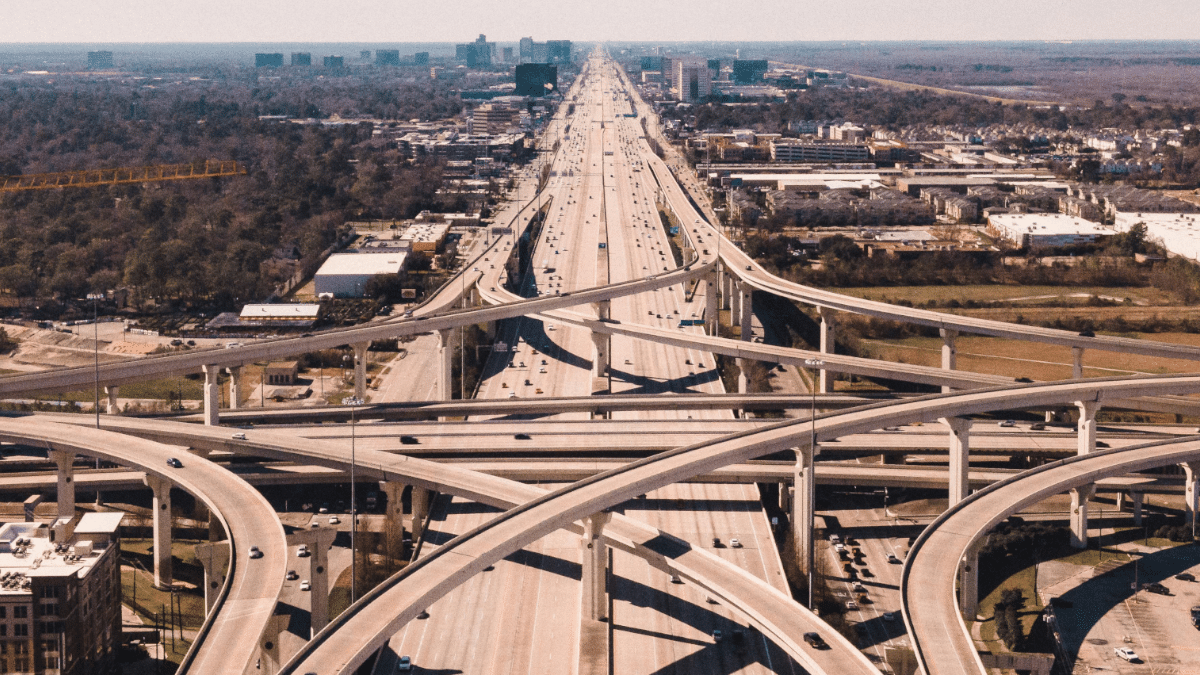

En Carmageddon, el ejemplo paradigmático de ciudad en riesgo de ser devorada por el coche es Houston. La capital petrolera de Estados Unidos es la urbe norteamericana que crece más deprisa. Desde 1950 ha pasado de 700.000 habitantes a más de seis millones. Y lo ha hecho, cómo no, a lo ancho y sobre ruedas. Tiene cuatro anillos de circunvalación, el primero de los cuales abarca una superficie que duplica la de la ciudad de París. Toda su área metropolitana abarca 260 veces la extensión de la capital francesa. Una de sus autopistas más conocidas, la Katy Freeway, cuenta con 26 carriles en su tramo más ancho. Su nudo con la Interestatal 10 ocupa la misma superficie que la ciudad italiana de Siena. Pero por más carriles que se les añadan, estas grandes autopistas son incapaces de absorber el tráfico rodado en las horas de mayor intensidad.

Nueve de cada diez habitantes de Houston va a trabajar solo en su coche –en Nueva York, la menos yanqui de las ciudades estadounidenses, lo hace el 30 por ciento–. Eso exige que en su área metropolitana haya unas 30 plazas de aparcamiento por cada residente, unos 200 millones en total, con una superficie total de 2.800 kilómetros cuadrados, más de diez veces la extensión de París. La normativa municipal exige un número mínimo de plazas de aparcamiento a los diversos tipos de negocio. Un bar, por ejemplo, debe habilitar diez plazas por cada noventa metros cuadrados de local. Los hospitales deben tener 2,2 plazas por cama, y las iglesias una por cada banco.

No hay nada que en Houston se pueda hacer sin el coche. El transporte público es prácticamente inexistente y la idea de llegar caminando a ningún sitio es una quimera. Cada habitante de la ciudad emite unas quince toneladas de dióxido de carbono al año, el triple que un francés y quince veces más que un habitante de la India. El transporte de Texas representa el 0,5 por ciento de todas las emisiones mundiales de CO2.

El asfalto ahoga la pradera… y a sus habitantes

La primacía del automóvil en Houston no solo ha creado una de las atmósferas más tóxicas de Estados Unidos, sino que ha intervenido el hábitat de la ciudad con consecuencias catastróficas. La ciudad se asienta sobre una pradera que drenaba el agua en temporada de lluvias y huracanes pero que ahora ocupa apenas cuarta parte de su superficie original. Solo la Katy Freeway, que atraviesa la ciudad de este a oeste, ocupa más de 2.400 kilómetros cuadrados de la pradera del mismo nombre y dificulta el drenaje natural de norte a sur, en dirección al Golfo de México. El resultado, junto con el aumento de episodios extremos causados por el cambio climático, es que las inundaciones son cada vez más frecuentes.

En 2017, el huracán Harvey inundó casi 100.000 viviendas y destruyó más de 800.000 coches. En 2019, el Departamento de Transporte de Texas anunció un plan de inversión de 7.000 millones de dólares para mejorar los accesos a Houston para paliar los kilométricos atascos que padece la ciudad. Según Sam Brody, experto en urbanismo de la Universidad A&M de Texas citado por Knowles, «cada nuevo metro cuadrado de asfalto construido en la ciudad añade aproximadamente cuatro mil dólares más a los costes provocados por las inundaciones».

En Carmageddon, un libro que invita a la reflexión sobre la vida que queremos a partir de la manera que tenemos de movernos, Daniel Knowles demuestra que «las ciudades más densamente pobladas y con buen transporte público», como Ámsterdam o Tokio, «son ciudades más ricas». Pero las ciudades que más crecen en el mundo se parecen más a Houston. No solo en el mundo rico, sino en los países en crecimiento donde «la clase media en ascenso está descubriendo que lo primero que quiere comprar en cuanto puede permitírselo es un coche».