David Uclés ha logrado conquistar a crítica y público con su más reciente obra, La península de las casas vacías (Siruela), un trabajo que le ha llevado 15 años de exhaustiva documentación y memoria por la geografía española. La escritura del autor jienense se caracteriza por una prosa precisa y evocadora, capaz de capturar la complejidad de las emociones humanas en un paisaje marcado por la soledad y el aislamiento. De hecho, en La península de las casas vacías, Uclés explora con maestría temas como el abandono, la memoria y la identidad, utilizando un entorno rural casi desértico como telón de fondo para reflexionar sobre la huella del tiempo en los espacios y en las personas.

Podría decirse que Uclés es ya un autor a seguir en la narrativa contemporánea española actual gracias a esta novela abrumadora que presentó el 12 de septiembre en la librería Ramón Llull de València (acompañado por Esther López Barceló). Aprovechamos su visita para hablar con él.

En alguna ocasión, has mencionado que tu novela busca huir del «maniqueísmo habitual» en las obras sobre la Guerra Civil Española. ¿Qué aspectos de la guerra querías destacar para romper con esta visión tan común?

Simplemente me propuse narrar todo cuanto sucedió sin aplicar ningún filtro; contar los episodios más graves y que más afectaron al conjunto de los habitantes, independientemente de quiénes fueran sus agentes. E intentar hacerlo moviendo los hilos de personajes rurales; héroes anónimos.

En una de tus entrevistas, señalabas que «no te extrañaría una futura guerra civil en España». ¿Qué paralelismos ves entre el clima social y político de entonces y el actual?

Ese titular estaba sacado de contexto. Lo que dije fue que, si una gran crisis afectara al continente, cada país vería su seguridad desmoronarse y reaparecerían en cada nación las heridas más recientes que no cicatrizaron bien. En el caso de España, «no me extrañaría que un conflicto de corte civil se reavivara», pero no una guerra total.

David Uclés se ha convertido en algo más que una promesa de la narrativa española actual. / MEDITERRÁNEO

El proceso de creación de La península de las casas vacías te llevó a recorrer 25.000 kilómetros por la geografía española. ¿Cómo influyó este viaje en tu perspectiva sobre el conflicto y en la construcción de la novela?

El viaje, realizado gracias a una beca Leonardo de la Fundación BBVA, me ayudó a realizar la tarea que más me interesaba: trazar un recorrido antropológico por toda la península en un solo tomo, en una única historia de ficción. Ese objetivo era mayor al de querer contar toda una guerra. Que el libro fuera un «interraíl» por todo el país.

Has dicho que, para ti, la historia es «una mentira consensuada». ¿Cómo manejaste esta idea al contar tu propia versión de la historia en la novela?

No recuerdo haber dicho eso. Quizás se refiera a que creo que la historia la cuentan los vencedores. Y, en el caso de nuestro país, la élite fascista se encargó de elaborar una mentira que se ajustara a sus intereses. O quizás se refiera a que los hechos, con el tiempo, pasan de historia a mito, y que nadie puede saber a ciencia cierta, pasado un tiempo, la verdad absoluta de los hechos históricos. En cualquier caso, yo conté lo que recogí, me gustara más o menos, sin soslayar nada. Y contrasté muchos textos de diferentes ideologías para ello.

«Jugar con la forma, no con el contenido, y barnizar la escena con una ambientación onírica y algo surreal es algo que hago siempre en mis textos»

La estructura de la novela es coral, abarcando muchos personajes y puntos de vista. ¿Cómo lograste mantener el equilibrio narrativo entre tantas voces y momentos históricos tan diversos?

Esa fue la mayor dificultad de todas: el aspecto coral del libro. Para ayudarme, construí un mapa gigante en las paredes de una habitación. Me ayudé de hilos y de chinchetas para crear un exoesqueleto de la idea que quería plasmar y seguir con mayor facilidad las decenas de historias principales del texto. Narrar todos los hitos de una guerra y la muerte de 39 personajes principales de 40 fue un rompecabezas. Pero en este oficio, al menos para mí, sin ambición no hay satisfacción.

Se menciona que los personajes de tu novela, aunque ficticios, se encuentran con figuras históricas reales. ¿Qué retos enfrentaste al mezclar realidad e imaginación en un contexto tan sensible como el de la Guerra Civil?

Intenté respetar la biografía de dichos personajes. Hice una radiografía de ellos, un estudio de cómo debieron de ser, y quise ser honesto y plasmarlos tal y como considero que fueron. No me hubiera sentido cómodo inventándome sus vidas o usando la ficción para modificar sus estelas.

Algunos críticos han dicho que en tu novela hay una «desdramatización del horror». ¿Consideras que el humor o el realismo mágico son herramientas para acercar al lector a estos momentos tan oscuros?

Sí, aunque el realismo mágico también provoca un efecto contrario, y es que inyecta en las retinas una imagen más poderosa, más instantánea y colorida, y, según la sensibilidad del lector, esto puede hacer el mismo daño que una narración hiperrealista. En cualquier caso, el humor, herramienta frecuente en el libro, sí que desdramatiza y airea ciertas escenas.

Comentaste que los libros no pueden cambiar el mundo, pero pueden ayudar a imaginarlo de otra forma. ¿Qué imagen del mundo o de España esperas que los lectores consideren tras leer tu novela?

Los libros sí que pueden cambiar el mundo. Lo que no pueden alterar es el pasado, pero sí el presente y el futuro. En cualquier caso, mi mayor ilusión es que el libro le sirva de viaje al lector; que, mediante un solo trayecto, cierre la novela con la seguridad de haber contemplado la idiosincrasia del pueblo íbero, lo que nos une, el sentido del humor tan propio que tenemos…, pero también la diversidad que nos distingue.

Para esta novela, te sumergiste en un proceso de investigación exhaustivo que incluyó la consulta de documentos y la recolección de testimonios. ¿Cuál fue el descubrimiento más sorprendente o revelador de esa investigación?

Fue de vital importancia para la construcción de esta novela la visita al Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca, donde pude conocer las fichas de mis propios familiares, si habían sido perseguidos o afines a cualquier ideología. Fue uno de los momentos más emocionantes para mí. Descubrí que mi abuelo paterno había estado muy cerca del «miliciano caído» fotografiado por Robert Capa.

Tu novela ha sido comparada con obras de García Márquez o Günter Grass por su estilo. ¿Cómo manejas estas comparaciones y de qué manera han influido estos autores en tu propia voz narrativa?

Me agradan mucho esas comparaciones, si bien me gusta más Grass que Márquez, aunque mi texto bien pueda ser una mezcla de los dos, pues intenté que tuviera ese derroche imaginativo propio de Gabriel y el fondo político y las descripciones agrias de Grass. Ambos fueron maestros para mí, entre otros muchos autores.

Has dedicado 15 años a esta obra, un periodo en el que España ha cambiado mucho. ¿Crees que tu novela también evolucionó con esos cambios sociales y políticos?

No. La novela la escribí al margen de la contemporaneidad. Es una novela sobre los años treinta. Para escribirla, me quité las gafas políticas actuales e intenté observar el pasado sin juicios de valor realizados desde el presente.

¿Qué aspectos crees que han ayudado a que La península de las casas vacías conecte tan profundamente con lectores de generaciones tan diferentes?

Creo que, por un lado, el libro permite conocer en un solo tomo toda la Guerra Civil y en todo el territorio, y esto quizás lo han agradecido personas de mi generación que no sabían mucho del tema —sobre todo por un sistema educativo pobre respecto a este tema—. Por otro lado, las generaciones anteriores a la mía habrán podido -o eso espero- revisitar un lugar que ya conocían, pero bajo lo onírico, desde donde apenas se había escrito sobre esta guerra, y de forma total.

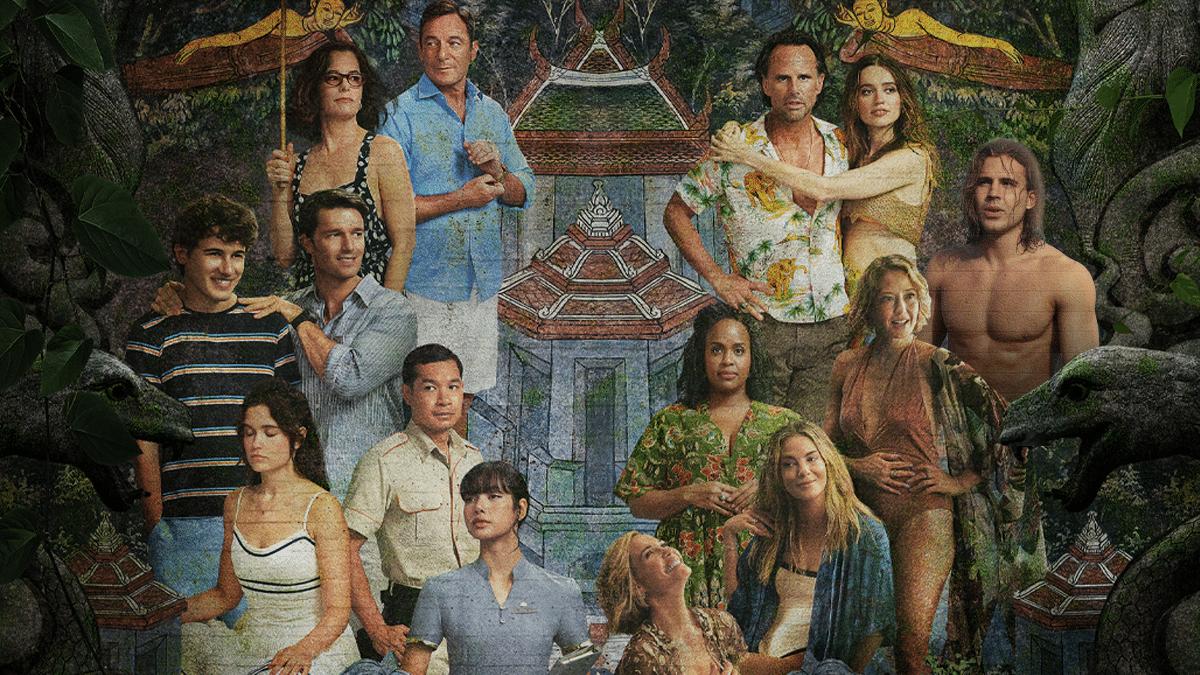

El autor jienense presentó su novela en la librería Ramón Llull de València junto a Esther López Barceló. / Librería Ramón Llull

Mencionas que el libro es un «espejo de la memoria de un país». ¿Qué tipo de reflexión o debate esperas generar en los lectores sobre la memoria histórica de España?

Si la lectura del libro provoca que se avive y despierte la curiosidad del lector acerca de algunos de los episodios de la guerra —que todavía nos atañen—, me daría con un canto en los dientes. ¡No sería poca cosa! Ojalá.

En tu obra, hay momentos que parecen sacados de un sueño o pesadilla. ¿Cómo utilizaste elementos del realismo mágico para profundizar en la realidad emocional de tus personajes?

Jugar con la forma, no con el contenido, y barnizar la escena con una ambientación onírica y algo surreal es algo que hago siempre en mis textos. Es el motor de mi narración, como lo sería también en Magritte, Boris Vian, Maruja Mallo o Dalí. No es algo que hiciera a propósito, es algo que me sale natural, independientemente de los efectos que pueda conllevar.

En tu opinión, ¿qué papel juega la ficción en la reconstrucción y comprensión de la memoria histórica, especialmente en un país como España, donde las heridas de la Guerra Civil aún no han cicatrizado del todo?

Por suerte o por desgracia, el cine y la literatura son los espacios que nos han permitido conocer mejor lo que ocurrió durante aquellos años, más que los apartados dedicados en nuestro sistema de enseñanza. Por lo tanto, el papel que juega la ficción para crear memoria es crucial, fundamental y muy preciado.