Un espectro viene a visitarnos, pero uno inerte, inanimado. No es un punto final, claro, pero sí un paréntesis. Cada retrato congela una vista nuestra irremediablemente pasada con respecto a lo que ya somos, toda foto tiene algo fúnebre, porque ese que sale ahí ya no soy yo, en cierto modo ha desaparecido mientras persisto cansinamente yo. Esa luz nos llega con retardo de una estrella tan lejana que -sospechamos- se ha extinguido ya. Así que es a la muerte de otra persona a la que asistimos, alguien que provoca nostalgia y despierta quizá algo entre el cariño y la envidia. No es la foto el testimonio de un pasado que celebrar, aunque fuera festiva la ocasión que la motivó, sino de una desaparición que lamentar y acaso conmemorar.

Espejo con memoria fue la metáfora con la que se refirió a la fotografía Oliver Wendell Holmes en 1859, solo veinte años después de surgido el invento. Él fue de los primeros en pensar intensamente sobre esa máquina del tiempo, y es significativo que empleara la imagen del espejo, y no la del cuadro o el dibujo (otra metáfora famosa de la fotografía la describe como «el lápiz de la naturaleza»). Para ver lo que muestra un espejo tengo que estar cerca, casi tengo que asomarme yo y salir reflejado. Los espejos están hechos no para ver el mundo, sino para verse en ellos (lo del retrovisor y las cámaras réflex vino mucho después). Estaba Holmes sin duda pensando en el retrato.

Así que cada retrato representa, digamos, una momia, el fotógrafo es su embalsamador, y la fotografía es la alquimia que derrama ungüentos y aceites sobre la imagen para preservarla, mientras nosotros seguimos tranquilamente viviendo como si nada hubiera pasado. Pero todo ha pasado. Ahora se achica al mínimo el lapso entre el disparo y la contemplación. Vemos instantáneamente la foto que nos acabamos de hacer, sin las largas esperas del revelado, positivado, ampliación y recogida de las copias. Son además tantas que no damos abasto, y la mayoría nunca nos animamos a volverlas a ver: son más un momento que un memento. Así que ni siquiera nos percatamos de la pequeña muerte, la estrella sigue existiendo por debajo de su fulgor, no hay discontinuidad, es huella instantánea e instantáneamente olvidada, para eso está el original.

Un «funeral selfie» con caché: la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt, con Barack Obama y James Cameron en el funeral de Nelson Mandela en diciembre de 2013 (Roberto Schmidt/AFP/Getty Images). El selfie propiamente dicho lo publicó Helle Thorning-Schmidt en su libro «What doesn’t kill you» en 2017. / INFORMACIÓN

Pero paradójicamente, a menor distancia, mayor intervención. Los programas de retoque fotográfico de Instagram y de otras redes sociales y aplicaciones son formas de taxidermia instantánea que inyectan bótox digital en los pómulos, borran las manchas, las pecas y las verrugas, almendran los ojos, inflan los labios, reducen nariz y orejas. Filtros embellecedores que no tanto nos hacen remontar el tiempo («me siento rejuvenecer», como Cary Grant) sino nos sitúan en uno paralelo, más satisfactorio. Y todo sin necesidad de que alguien apriete el botón y sirva de testigo y de juez: contemplador y fotógrafo, spectator y operator que diría Barthes, se funden más a menudo que nunca en la misma persona, que es lo que pasa con los selfies, donde aquellos dos, además, se vuelven uno y trino con el manipulator. El espejo con memoria con solo estirar el brazo, pero con todos los filtros a disposición.

Es raro eso, piénsenlo un poco: sacamos fotos de nosotros mismos y en el mismo acto las retocamos, como si no supiéramos cómo somos y cómo lucimos en ese momento, y la foto fuera la medida no de nuestra realidad sino de nuestro deseo. Pero es para enviarla, claro. Bueno, como si eso nos eximiera de ser respetuosos con la verdad (con nuestra apariencia, en realidad). Parece como si cada foto que posteamos fuera destinada al curriculum para un casting (tan poco fiable para los contratadores, es decir, para el mundo instagrameado o tinderizado, como podemos suponer).

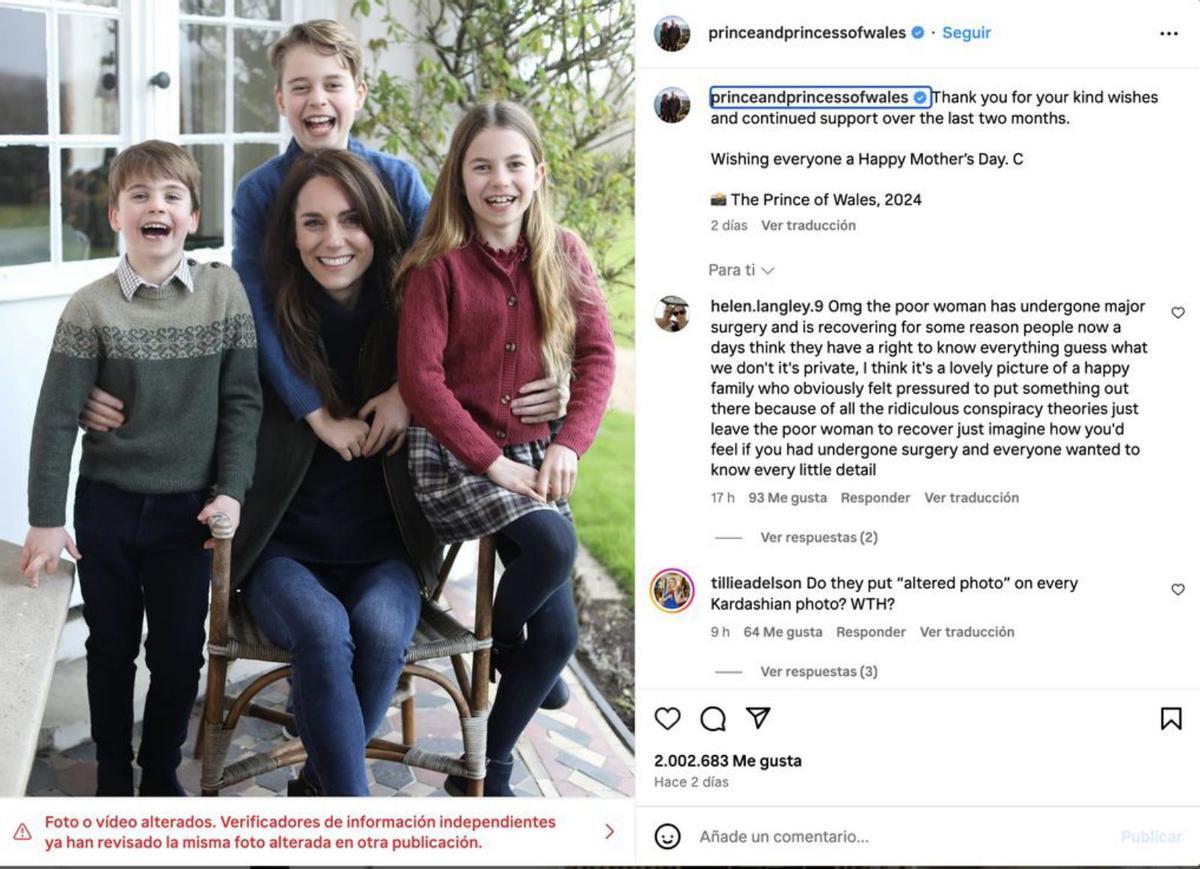

Foto manipulada, con advertencia de la red social sobre su alteración, tal y como aparecía en el perfil público de Instagram de los Príncipes de Gales hasta mediados de marzo de 2024. / INFORMACIÓN

Proust le pedía obsesivamente a sus amigos y conocidos que le enviaran fotos suyas, y se pasaba horas mirándolas para desentrañarles un sentido esquivo. En busca del tiempo perdido es en cierto modo un esfuerzo titánico por recuperarlo más allá de las pálidas fotografías o de las impresiones de la memoria voluntaria. Si esa es la superficie, decía Susan Sontag, «ahora piensen -o más bien sientan, intuyan- qué hay más allá, cómo debe de ser la realidad si ésta es su apariencia». Hasta Baudelaire, que fue un crítico feroz de la fotografía, le pidió a su madre que le hiciera llegar una, temiendo que se muriera y no tuviera ese recuerdo (luego fue él quien se fue antes, pero ya se había sacado muchas, ciertamente). Ahora todos nos envían fotos sin pedirlas, retocadas por defecto para causar efecto y despertar afecto.

Incluso la reina emérita Sofía (lo cuenta con mucha gracia Joan Fontcuberta en La cámara de Pandora) y recientemente Kate Middleton, princesa de Gales, se dedican a componer vistas tiernamente familiares con groseros trucajes.

La fotografía digital primero, con los retoques de Photoshop, y la inteligencia artificial ahora, capaz de analizar inmensas cantidades de datos de fotos existentes y crear otras a la medida del deseo del demandante (una carta a los Reyes Magos visuales, que ahora se llaman Midjourney, Dall-E e Imagen) pueden producir imágenes sin una vista que sirva de soporte en la realidad, aunque sí con muchas fotos previas para inspirarse. Así que el espejo con memoria suena ya a demodé, cuando hay tantas vistas potenciales o conjeturales, tantas alucinaciones encarnadas en imágenes fotorrealistas, incluso contrafácticos.

Imagen creada por la IA generativa Midjourney. Prompt: John Lennon Yoko Ono –ar 16:9. Usuario: alleepops. Por cierto, en Midjourney el usuario le indica al programa qué quiere (el prompt) detrás del comando /imagine. Así que, 2Imagine John Lennon». / Midjourney

Pidamos y se nos dará: queremos ver a John Lennon septuagenario, junto a Yoko Ono, y ahí lo tenemos. La película Yesterday (Danny Boyle, 2019) ya nos lo había mostrado, con un actor. Se trata de entrenar a la máquina con fotos suyas y pedirle que nos lo dé madurito: ya no hace falta tener fotos de las de antes, salvo como input de programas que las traducen a datos, las manipulan y las devuelven, de manera que podemos mover el cursor en una línea del tiempo y pasar de bebés a la edad provecta en un suspiro.

El de John Lennon es un contrafáctico tierno, como los hay gamberros. La fotógrafa inglesa Alison Jackson escandalizó con una de sus primeras muestras en el año 1998, y luego lo hizo con todas las demás, aunque menos. Hizo posar a tres personas en una foto de estudio con fondo negro, sin truco digital, para que parecieran lo que no eran: Lady Di, Dodi y el hijo que habrían tenido, una sagrada familia mestiza que no pudo ser. La historia se bifurcó en dos mundos alternativos y vimos una vista del otro, con lo que nuestros temores se confirmaron, y las muertes del primero fueron para unos un alivio y para otros el resultado de una cruel conspiración.

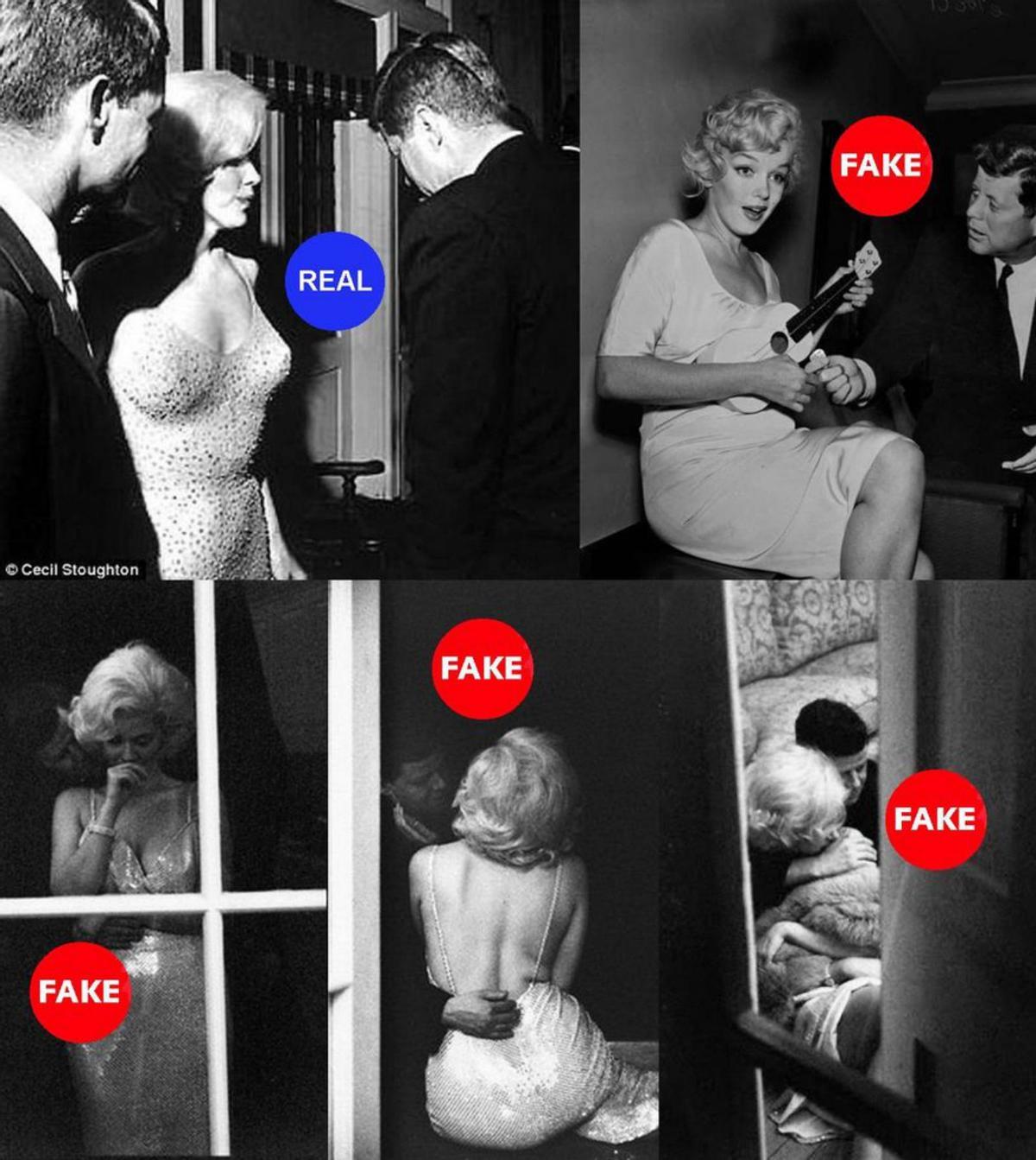

La foto tomada el 19 de mayo de 1962 es de Cecil Stoughton, y no fue difundida hasta 2010 (arriba a la izda.) / Cecil Stoughton, Alison Jackson, Bill Morris

En Pinterest alguien se ha ocupado de juntar una foto real (Marilyn emparedada entre dos hermanos Kennedy) y otras, no menos reales, que Alison Jackson creó con actrices y actores vestidos y peinados para despistar y captados en poses nada equívocas, que parecen ser congruentes con la primera, pero en un espacio privado. Véase el vestido de ella, que imita al que llevaba Marilyn en la foto de mayo de 1962, el día de aquel famoso Happy birthday to you en el Madison Square Garden. La fotógrafa imita el grano de la foto de la época y simula la precaria clandestinidad con la que deberían haber sido robadas. Pero las de Alison Jackson no son FAKE en absoluto. Otra cosa es que apliquemos lo que sabemos o creemos saber para asignar identidades a los protagonistas de la foto. Es decir, la foto está hecha para engañar, pero no hay engaño en su sustancia, en todo caso provoca un error de apreciación en el contemplador por una insuficiente documentación, una ausencia de marco apropiado o una conjura de nuestros prejuicios (políticos, libidinales, etc.) para construir sentido.

Uno ya siente vértigo al ver una foto antigua, suya o de otros a quienes conoce, sean conocidos en la vida real o desconocidos famosos: ¿es esa foto auténtica o es una fantasía encarnada? ¿Es un espejo de qué memoria? ¿De una imaginaria, alternativa, en otro mundo posible? «Mis viejas fotos mienten/tu pelo es más liso y claro», decía una canción de El último de la fila, y nombraba esa «tela invisible de araña» que el ángel del tiempo teje sobre ellas. El recuerdo, teñido de subjetividad, está vivo, mientras el certificado fotográfico parece amojamado. Ahora no hace falta compararlos, podemos acompasarlos. La tela de araña no fija la foto o la encapsula, podemos alterarla a medida, adecuándola a nuestro deseo, y podemos proyectarla en el futuro, nuestro o de otros, o crearnos un pasado fotográfico imaginario.

Imagínense: tomo fotos mías del álbum, de cuando adolescente, las digitalizo, le doy con ellas de comer al programa, que entiende cómo era yo, con quién me juntaba, cómo vestía. La máquina procesa el ambiente, los lugares que frecuentaba, capta el grano y la textura de las fotografías de la época, imita el efecto del tiempo sobre las copias, y entonces me da una fotografía de su cosecha con un fantasma mío dentro. El tipo de esa foto, que no es foto pues no tiene un operador detrás, ni cámara, ni objetivo, ni sujeto efectivamente delante, pero que en cierto modo resume, condensa, amplía mi mundo (fotográfico) de entonces sin traicionarlo en lo esencial, sino quintaesenciándolo, ¿soy o no soy yo?